![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

食品の安全性確保とは何か

改正食品衛生法が2018年6月に公布され、2021年6月から原則として全ての食品事業者はHACCPに基づく衛生管理の実施が求められる。HACCPは食品の安全性を確保するための最も有効な管理システムなのだが、その一方、日常生活において食品の安全性を考える時に、食品とはどのような性状を持つものなのか、安全とはどのような状態なのかがきちんと理解されていないので、議論がかみ合わなくなることがしばしば起こる。そうした事態を避けるための基本的な知識と考え方を提示したい。

「食品」と「安全」を定義する

「食品」、「安全」といった言葉は、普段から何気なく使われているが、ここでは、それぞれの言葉の持つ意味から確認していきたい。

まず、「食品」とは、従属栄養生物であるヒトが生きるうえで、身体を作るための栄養や維持するためのエネルギー源として食されるものを言う。すべての食品は、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、無機質のような化学物質から構成されている。つまり、食品は化学物質のかたまりであり、その上、その成分組成はほとんど分かっていない。例えば、タンパク質といっても大変多くの種類が存在し、それぞれの化学構造は異なる。ある1つの食品にどのようなタンパク質がどのくらい含まれているのか、ほとんど特定されていない。

次に、「食べる」ということは、化学物質を体内に取り込み、分解して再利用するために行われるものである。すなわち、生命活動とは、すべて化学式で記述できる複雑な化学反応で表すことができるものと言える。(さらに、もう一つの複雑な化学反応が身近にある。それは調理・加工である。だから、食品の研究開発を生業とする人には化学の知識が必須である。)食品とはそのような未知の化学物質のかたまりであることを前提に話を進める。

それでは、食品の「安全性」とは、コーデックス委員会の定める「食品衛生に関する一般原則」において、「予期された方法や意図された方法で作ったり、食べたりした場合に、その食品が食べた人に『害を与えない』という保証」と定義されている。コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年にFAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)により設置された国際的な政府間機関であり、国際食品規格(コーデックス規格)の策定等を行っている。現在の加盟国は188カ国および1加盟機関(EU)で、事務局はFAO本部(ローマ)に置かれている。日本は1966年に加盟した。詳細は農林水産省のホームページを参照されたい。

ちなみに、安全という概念について、「品質」という切り口から眺めると、「当り前品質」、すなわち生存に必須、不充足で不満、充足時でも特に嬉しくない当り前の品質に位置づけされる。品質の種類について、図表1に取りまとめたものを示した。しかし、実際には「あって当たり前」のものではなく、「システムにより管理する」ものであり、このあたりが論理的な思考に弱い日本人がゼロリスクの信奉に走る1つの要因なのかも知れない。

図表1 「安全」の位置づけについて

すべての食品は毒にも薬にもなる

食品の安全性について、16世紀のスイスの医師であるパラケルススが「すべての物質は毒である」と言った言葉があるが、現在でも真実を端的に伝える名言と思う。先に述べたように、食品は化学物質のかたまりであるから、「すべての食品は毒である」ということになる。

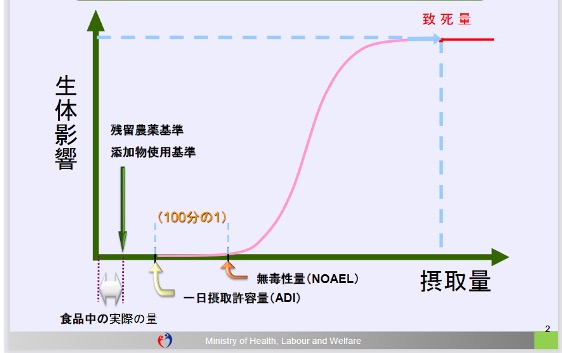

もう少し分かりやすく言い換えるならば、「どんなものでも毒か毒でないかは量で決まる」ということだ。図表2に示した用量致死曲線をご覧いただきたい。どのような化学物質であっても、その生体影響(毒性)は用量(摂取量)に相関するということが分かる。食品は、通常は毒性を示さない量で摂取されるものなので、中毒は起こさないが、食べ過ぎれば中毒を起こし、死に至ることもある。

図表2 化学物質の摂取量と生体影響(毒性)の関係

*著者が原図に追加

*著者が原図に追加

厚生労働省・食品衛生分科会参考資料より一部を転載

https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000546915.pdf

例えば、トマトはトマチンという有毒なアルカロイド配糖体を含むことが知られている。トマチンの含量は、組織や生育時期で大きく異なるが、未熟果実では1㎏あたりおよそ465㎎含まれる。一方、トマチンのマウス腹腔内投与における半致死量は32㎎/㎏であるから、これを単純に体重50㎏のヒトに換算すると、半致死量は1600㎎。つまり、未熟果実3.4㎏(トマト1個を100gとして34個)食べると、半数のヒトが亡くなるということだ。実際には、青いトマトを数㎏も食べることは絶対に起こらないだろう。ちなみに、完熟果実では4tになる。

植物生理学会・植物Q&A:https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=803

食塩も、動物実験で体重1㎏あたり3~3.5gくらい一度に大量摂取すると、死に至ることが確認されている。実際に、数年前に岩手県で1歳の乳幼児で死亡した例があった。夏の暑い日に大量の寝汗をかいたため、保育士が塩分を補ってあげようとして、摂取量が4.5~5gに相当するくらいの食塩水を誤って飲ませたため、その乳幼児は死亡してしまった。1歳児の場合、小さじ1杯分(5~6g)の食塩を摂取すると死に至る恐れがあると言われており、痛ましい事故であった。

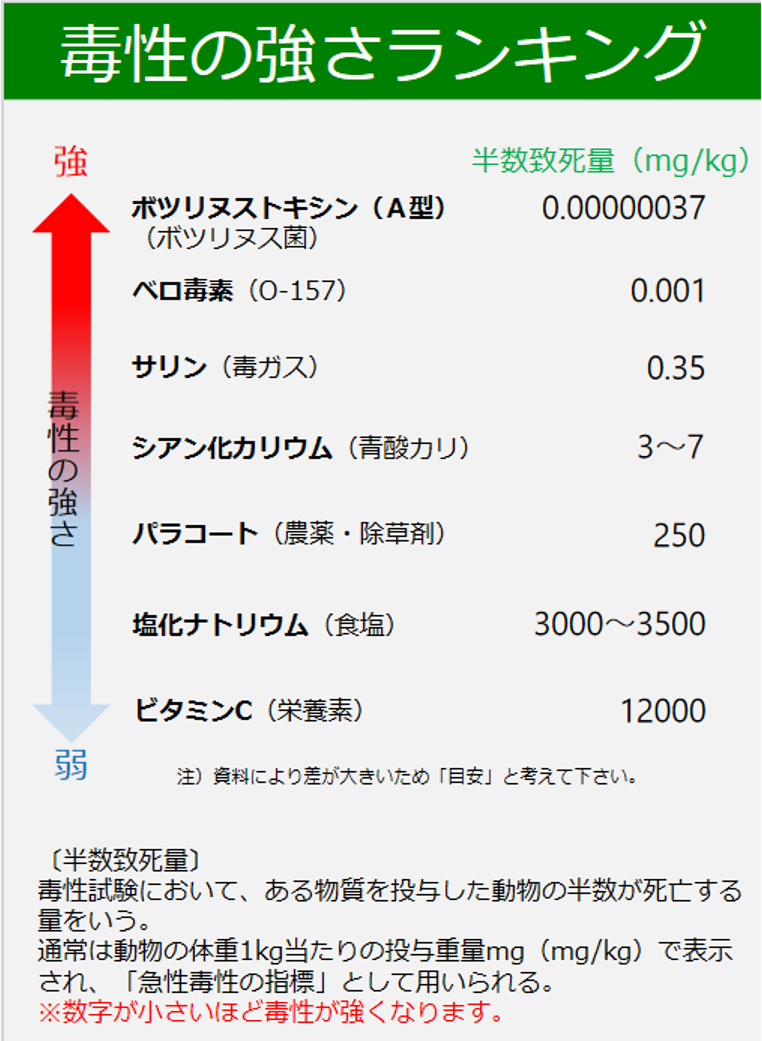

図表3には、良く知られた化学物質と半数致死量(動物試験)が掲載されている。史上最強の毒と言われているボツリヌストキシンの半数致死量は、わずか0.37ng/kgである。一方、この毒はボトックス注射といって、顔のしわ取りなどに利用もされている。つまり、毒と薬は紙一重であり、毒になるか薬になるかは用量の問題ということがご理解いただけると思う。

図表3

農林水産省北陸農政局「消費者の部屋」資料より一部を転載https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/heya/attach/pdf/dezitaru_nouyaku-4.pdf

農林水産省北陸農政局「消費者の部屋」資料より一部を転載https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/heya/attach/pdf/dezitaru_nouyaku-4.pdf

そこで、安全性の評価には「リスク」という考え方が取られる。リスクとは、危害要因が健康に悪影響を及ぼす可能性とその程度を示すことである。リスクの大きさは、危害要因の毒性とその摂取量の積で表される。

(リスクの大きさ)=(危害要因の毒性)x(摂取量)

食べるという行為を行う際に、危害要因(食品=化学物質)の毒性と摂取量はともにゼロにはならない。これはゼロリスクはあり得ないということの理論的な根拠にもなる。

食品の残留農薬リスクを管理する指標「ADI」と「ARfD」

以上を踏まえて、食品中に含まれる残留農薬の安全性について考えてみよう。

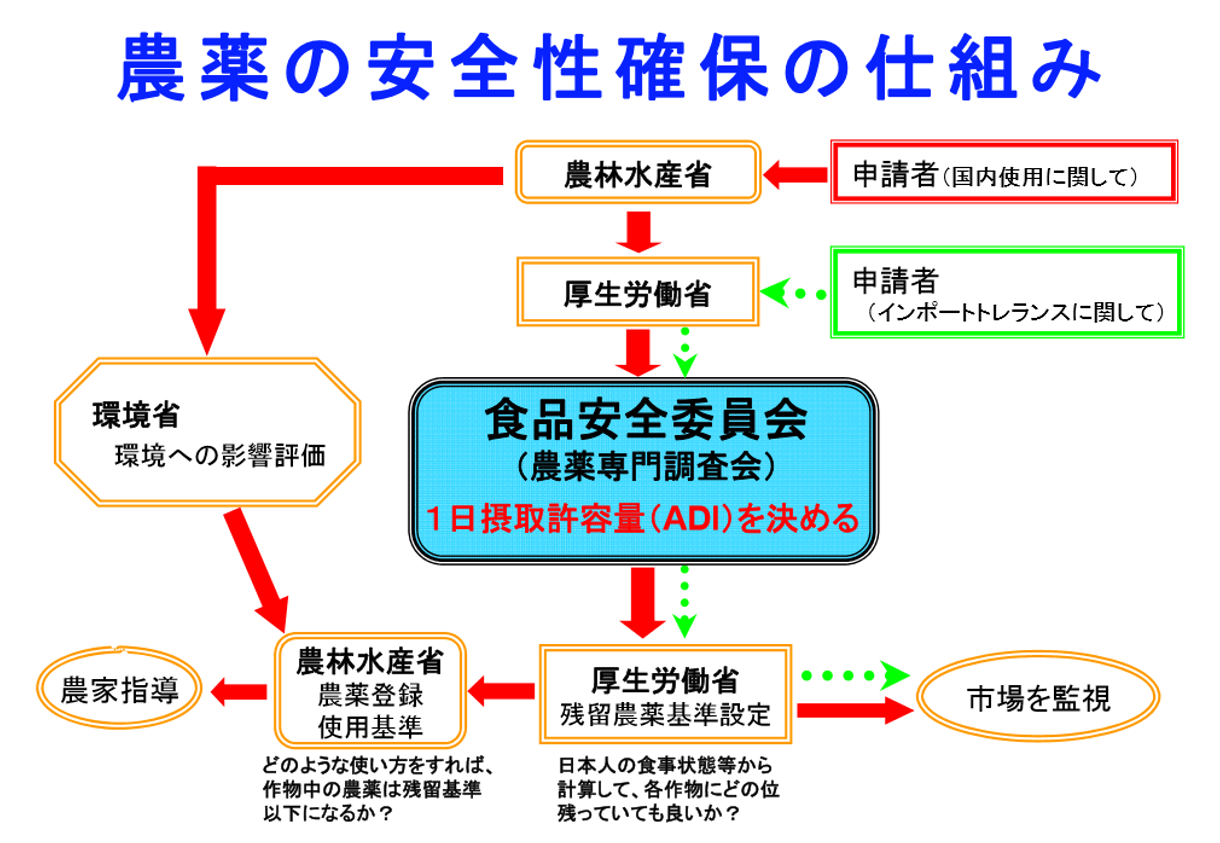

農薬の安全性確保の仕組みについて、食品安全委員会の資料を図表4に示した。新規の農薬として、農林水産省(国内使用に関して)または厚生労働省(海外からの輸入品への使用に関して)へ届け出のあったものについては、まず、食品安全委員会の農薬専門調査会で安全性が審査され、許容1日摂取量(ADI;Acceptable Daily Intake)および急性参照用量(ARfD;Acute Reference Dose)が決められる。

ADIは農薬を生涯に渡って摂取し続けた長期的な影響を推定するための指標であるのに対して、ARfDは同様の考え方によって定められた短期間(24時間、またはそれ以下)の農薬の摂取による影響を推定するための指標である。ARfDは、短期間の経口摂取によるヒトの健康への悪影響の懸念がない、または極めて低いと判断される農薬では設定されない。

図表4

「残留農薬は安全なの?危険なの?」 – 食品安全委員会ホームページ資料より一部を転載

www.fsc.go.jp › fsciis › attachedFile › download

*著者注:現在は「ADIおよびARfDを決める」となる

現在は「許容1日摂取量」となる

そしてADIについて、1つの農薬のADIを決めるためには図表5に示したような様々な毒性試験が実施される。

図表5

「残留農薬は安全なの?危険なの?」 – 食品安全委員会ホームページ資料より一部を転載

「残留農薬は安全なの?危険なの?」 – 食品安全委員会ホームページ資料より一部を転載

www.fsc.go.jp › fsciis › attachedFile › download

それぞれの毒性試験において、実験動物に毎日一定量の農薬を食べさせ、一生食べ続けても「有害な影響が見られない最大の用量」が無毒性量(NOAEL;No observable adverse effect level)となる。図表2では、用量致死曲線のS字カーブが立ち上がるところが無毒性量となる。

各種の毒性試験で得られた無毒性量のうち、最も小さい値をその物質の無毒性量とし、この無毒性量に安全係数をかけた値がADIとなる。安全係数は、動物の毒性試験で得られた無毒性量をヒトに外挿する際に必要な係数で、薬物代謝や毒性発現機構などの違いを考慮して決められる。通常は、動物とヒトの種差を10、ヒトの間の個人差を10とし、これらを掛け合わせた100を基本として用いる。

次に、農薬の残留基準は、使用方法を遵守して農薬を適正に使用した場合の、残留試験の結果に基づき設定される。農薬の使用方法は、基本的に農作物ごとに定められており、その残留量も農作物ごとに異なるため、残留基準は農作物ごとに設定される。つまり、同じ農薬であっても、農作物ごとに残留基準値が異なる。これは、国際的に共通の考え方となっている。

したがって、農薬を適正に使用すれば、残留基準を超えることはないが、もし、残留基準値を超える場合には、農薬の不適正な使用が疑われることとなる。詳細については、厚生労働省あるいは農林水産省のホームページをご参照いただきたい。(本記事では下記の資料を参照した。

「食品衛生法における農薬の残留基準について」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000059523.pdf

農薬の摂取量(一日平均)は、食品ごとに「食品摂取頻度・摂取量調査」(厚生労働省)により推定された当該農薬の摂取量を算出し、その値を積み上げることにより推定する。この際、それぞれの食品には残留基準値の上限の農薬が残留しているものとする。さらに、食品以外(水、環境)からの農薬摂取を最大20%と仮定し、食品を通じた農薬摂取量をADIの80%以下とすること、およびARfDを超えないことをリスク管理の指標としている。もし、農薬の摂取量がそれらの指標を超える場合には、農薬の使用方法を変更するなどの是正措置がとられることになっている。

また、ADIについて、日常の食事を通じた実際の農薬摂取量を推定するため、毎年度マーケット・バスケット調査を実施しており、その結果、農薬の一日摂取量はADIを大幅に下回っており、残留基準による農薬のリスク管理が有効であることが厚生労働省の調査で確認される。なお、農薬の残留基準はADIに基づいて決められたものではないが、残留基準値が適正であるかどうかについては、上記のように様々な方法で検証され、都度見直されている。

以上、農薬の残留する食品の安全性について、基本的な考え方を記した。農薬の使用は科学的根拠に基づいたルールに則って決められ、管理、監視されているという点についてご理解いただければと思う。

自然・天然・伝統食品も長期の安全性は未確認

食品添加物の安全性についても、基本的に残留農薬と同様の考え方、仕組みによって確保されている。なぜなら食品添加物も天然由来のものであっても人工のものであっても、いずれも化学物質であり、毒になるかどうかは基本的にその摂取量によって決まるからである。適正な使用方法が取られていれば、ヒトに対して毒性を発現することはなく、むしろ様々なメリットを与えてくれるものである。

最後に、安全性という切り口から、もう一度食品を考えてみると、食品とは、「食べてもすぐに明確な有害影響がないことの分かっている未知の物質のかたまり」であり、その中には、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミンなど構造や機能がある程度分かっている物質が含まれているものの、長期の安全性については、天然でも人工でも同様に、基本的には確認されていないものである。平均寿命が80歳を超えるような時代はかつてなかった。また、糖尿病や心臓病などの基礎疾患を抱えたヒトでの経験は乏しいことを考えると、昔から食べてきた食品であっても、科学的に検証できる客観的な事実や事象に基づき、安全性を見直していく必要があるだろう。

参考文献・ウェブサイト

・『食品を科学する』(食の安全を守る賢人会議編著):大成出版社(2015)

・『「安全な食べもの」ってなんだろう?』(畝山智香子著):日本評論社(2011)

・「食べ物の基礎知識、食品の安全と消費者の信頼をつなぐもの」 (村田容常):食品を科学するーリスクアナリシス講座(平成25年7月24日)http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20130724ik1(6/30閲覧)

・「リスクアナリシスで考える残留農薬」(畝山智香子):食の安全と安心を科学する会アーカイブス(2018年10月30日)http://www.nposfss.com/cat7/risk_analysis_pesticide.html(6/30閲覧)

筆者丸山 純一(新潟食料農業大学 食料産業学部食料産業学科フードコース長 教授) |