![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

日本には「隠れ有機農家」が多数存在している?【オーガニック問題研究会マンスリーレポート④】

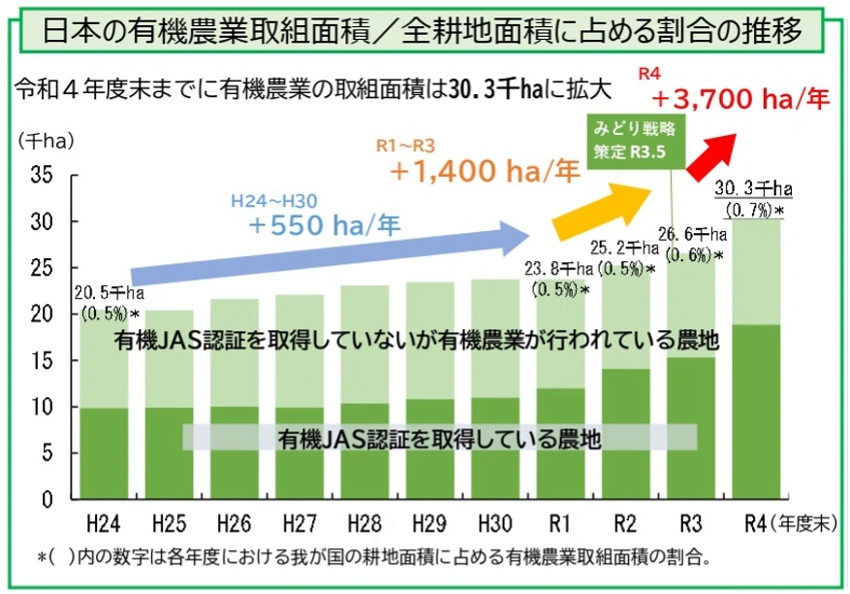

連載第2回では、 日本の有機農業面積が急増しているとする農水省のグラフを取り上げ、実際には近年の増加分の内訳の大半が補助金による有機牧草地の増加であったことを読み解きました。

私たちが直接口にする米や野菜などに関しても、少しずつ有機の面積が増加しているのは事実ですが、グラフが示すような劇的な印象からはかけ離れているのが実態です。

「有機農業をめぐる事情」(令和7年2月版(令和7年2月14日更新))

「有機農業をめぐる事情」(令和7年2月版(令和7年2月14日更新))

やはり起きている「有機急増」の勘違い

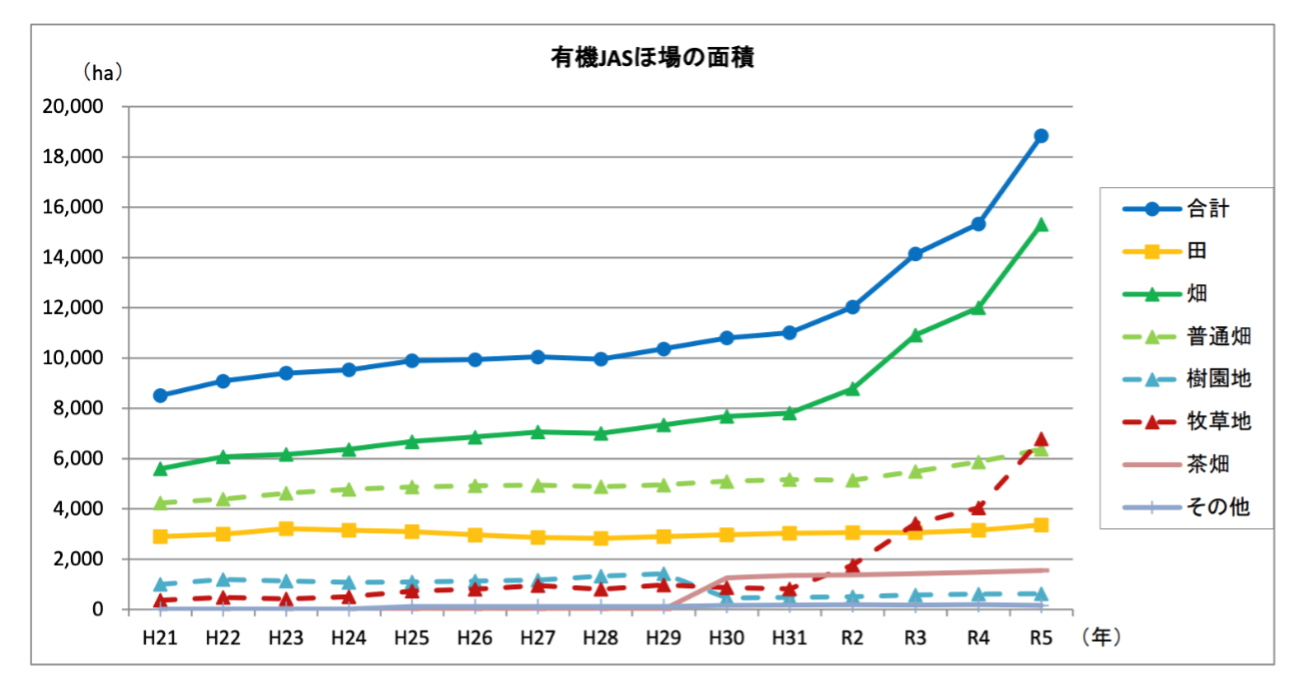

一方、下記のグラフは農水省ウェブサイトの有機JAS認証についてのページに掲載されているものです。

国内の有機JAS圃場の面積推移を示した最新のデータですが、ここでも有機JASの「畑」が急増し有機面積を牽引している印象を与えます。

実は、農水省では有機に限らず、一般的な耕地面積の統計の際にも【普通畑・樹園地・牧草地】の合計を【畑】として分類しています。

そのため、グラフ自体が特に間違っているとは言えません。(※1)

しかし、このことを知ってか知らずか、有機栽培の世界で影響力のある専門家でさえセミナーなどで同じグラフを引用して「有機面積は急増している」「田んぼはあまり伸びていないが、畑は伸びている」といった紹介をしてしまう場面が見られます。

実際にそれで勘違いをしている有機生産者にも会いましたが、内訳を説明したら押し黙ってしまいました。

「畑」が増えている、とだけ聞けば一般的には野菜や果樹などが増えているとイメージする人が多いと思いますので、やはり誤解を生じない誠実な説明の仕方が求められるでしょう。

農林業センサスが炙り出した「隠れ有機農家」とは?

一方、月刊『現代農業』2025年4月号の巻頭特集「今さら聞けない有機農業の話」では興味深い話題が取り上げられています。

日本には、実は多数の「隠れ有機農家」が存在しているというのです。

その根拠に挙げられているのは2020年に実施された「農林業センサス」です。

農林業センサスとは、すべての農業者を対象として5年ごとにおこなわれる全国的な実態調査です。

回答を集計した結果、有機農業に取り組む経営体は約7万軒、耕地面積は11万5千ヘクタール存在することがわかりました。

農水省が公式発表している最新の資料では経営体は約1.2万軒、耕地面積は約3万ヘクタールと推計されているので、センサスと大きく食い違っています。

『現代農業』では、この食い違いの理由を「有機JAS認証を取得していないが有機栽培をおこなっている生産者が実は多数いる」ためであるとして、これまで農水省が把握できていなかった「隠れ有機農家」の存在がセンサスの全戸調査によって初めて浮き彫りになったと好意的に評価しています。

もし本当に「農林業センサス」の結果の方が正確であるとすれば、「みどりの食料システム戦略」で掲げられている「2030年に有機農業面積を6.3万haに」という中間目標が2020年時点で早々に達成されていたことになります。

『現代農業』の記事は「農水省がなぜこのことを大々的に発表しないのか、不思議でしょうがない」と結ばれています。

「気持ちは有機」の農家たち?

さて、実際には何が起きていたのでしょうか。

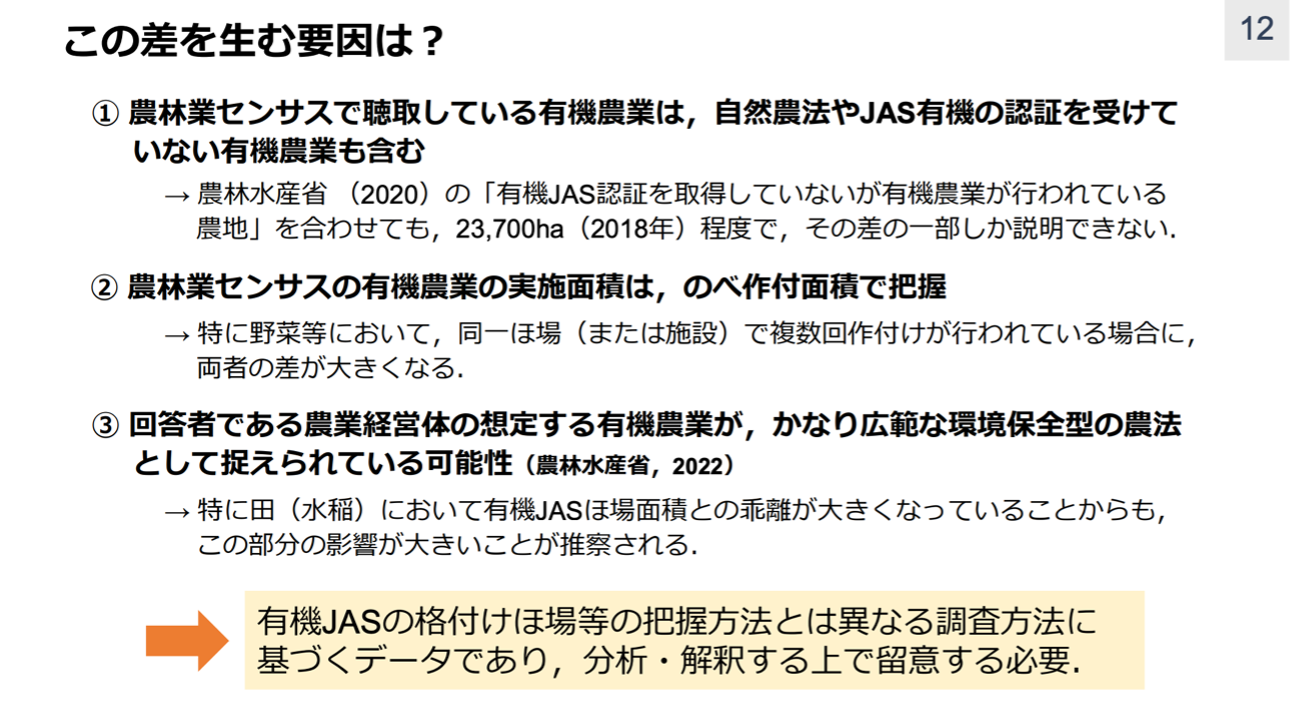

なぜこれほど統計が食い違うのか、2020年センサスの発表当時も、一部で物議を醸しました。

農林水産政策研究所がこの結果を分析しています。

2024年2月20日「激動する日本農業・農村構造―2020年農業センサスの総合分析から―」

第3回「新たな視点からの農業構造分析(農林水産政策研究所)

そこでは考えられる大きな要因のひとつとして、端的に言ってしまえば【回答した生産者が「有機農業」の定義を正確に理解していなかった可能性】が挙げられています。

日本の有機農業を定義しているのは、有機農業推進法とJAS法ですが、そのどちらの定義にも当てはまらないが「有機的」な手法を一部取り入れて栽培している生産者が「自分は有機農業に取り組んでいる」と回答した可能性が高いということです。

個人的には、有機農業の理念や技術を取り入れることで慣行農業がより環境保全型・地域循環型に近づくのであれば素晴らしいことだとは思います。

その結果として日本の農業全体が環境負荷の低い方へとシフトしていくのであれば、何より望ましいことです。

しかし、解釈を独自に押し広げて「気持ちは有機」でも有機農業としてカウントされてしまうのであれば、何のための有機の規格なのかわかりません。(※2)

単なる調査上の設問の欠陥による統計のブレを「実は有機農業は広まっている!」という演出に利用するよりも、次回以降の調査で有機農業の技術や手法を一部取り入れている慣行農家を統計した方が、よほどリアルな生産の実態が見えてくるのではないでしょうか。

広まっている、ということにしたい人たち

昔ながらの有機農業運動に好感を持っている人々の間では、有機JAS認証は本来の有機農業の理念を骨抜きにする商業主義的な規格であるとして距離を置く傾向があります。

それはひとつの考え方として尊重されて良いと思いますが、一方でマーケットの要求は有機JAS認証農産物の安定したロットを求める方へと向かっています。

きちんとコストをかけて認証を維持管理している有機農家が正当に評価されなければ、長期的には有機農業を志す優秀な生産者を減らしてしまうことにもなりかねません。

なんとしても有機農業が拡大している空気を醸成したい、広まっているということにしたい人たちと、それを政治的・商業的に利用したい人たちによって、オーガニック給食も広められています。

その歪みは前回の記事でも指摘した通りです。

こうした動きに呼応するように、各自治体に有機JAS認証を取得していない生産者から独自の地域認証づくりを望む声が寄せられており、国の交付金を活用した独自認証づくりの試みも各地で増えていますが、認証制度の長期的な運用コスト、制度のメンテナンスコストの重い負担に耐えられる自治体がどれほどあるのか、またそれに見合うだけの経済効果があるのかも含めて、持続性の課題が今後浮き彫りになるのではないかと思います。

なお、2025年の農林業センサス調査票では2020年版と異なる点としてなぜか「自給用の作付けも有機農業に含める」としているため、見かけ上はさらに有機農業者と面積が大きく増加する可能性があります。

どのような結果が出るかわかりませんが、冷静に読み解いていきたいと思います。(※3)

(※1)参考:農林水産省 令和6年耕地面積(7月15日現在)

(※2)『現代農業WEB』の別の記事でも谷口吉光氏(元秋田県立大学)の言葉を引用して「緑肥とか輪作とか、草生栽培とか不耕起栽培とか、自家採種や地域資源の活用も有機農業。自然の力を生かしたり、生きものを増やしたり、地域循環を進めたりする農業は、みんな有機農業なんだって」とも書かれており、有機農業の定義をかなり独自に押し広げて解釈しています。

(※3)2025年農林業センサス キャンペーンサイト:農林水産省

筆者熊宮渉(ダイアログファーム代表) |