![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

農業に関するデマで打線組んでみた!〈パート32〉 種苗法(後編)【ナス農家の直言】

今回は前回の続きで、

「農業に関するデマで打線組んでみた!〈種苗法後編〉」

をテーマに、農家の私が種苗法に関しての誤解を紹介していきます。

1.(中)農家から種取りを奪うな!

「種を取ってつなぐことは、農業そのものだ!」

種苗法改正案が施行された当初、一部の活動家たちがこのように抗議しているニュースが流れました。

しかし現場の農家からすると、種取り=農業そのものではありません。

なぜなら多くの農家は栽培がしやすいF1種子の野菜を栽培していて、毎年種を買っているからです。

F1種子の記事でも紹介した通り、種取りという作業は非常に労力がかかる仕事です。

多くの農家からすれば、種取りをしている時間と労力で、別の作物を栽培していた方が経済的なのです。

そして種苗法は種取りを禁止しているわけではなく、登録品種の増殖が許諾性になったというだけです。

あ、断っておきますが、私は種取りをしている農家を否定するつもりは毛頭ありません。

しかし、種取りしないと農業がつぶれると抗議している方には違和感を覚えます。

2.(二)登録品種ばかりになる!

「近い将来に登録品種ばかりになって、自由に種取りできなくなる!」

という主張も間違いです。

現状90%以上が一般品種で、一般品種を新たに登録することはできないからです。

それに育成者権の効力がある期間は25年または30年で、その期間を過ぎると権利は消失して一般品種となります。

登録品種の数は増えるでしょうけど、長期的に見れば一般品種が増える、というのが正確でしょう。

3.(三)品種登録すればガンガン儲かる!

一見すると種苗法は、育種家や品種を開発している企業を潤わす法律にも見えます。

しかし品種登録には、出願料に加えて、毎年の登録料や栽培試験の手数料がかかります!

- 1品種14,000円の出願料が最初にかかり

- ものによっては数十万円する試験を突破して

- 登録を維持するのにも毎年お金がかかり

農家に毎年選ばれるかも保証されないわけなので、決して新品種を開発して品種登録ができたらウハウハ……とは言えないのです。

品種登録の栽培審査も書類だけで通るような簡単なものではありません。

現地調査に農水省や種苗管理センターが来ますし、農水省の作物ごとの特性表を見ながら、細かくチェックされるはずです。

もし品種開発が儲かるなら、毎年のように色々な優良品種ができると思うんですよね。

4.(一)海外のバイオメジャーに日本が支配される!

「海外企業が日本で品種登録を増やしたら、日本の農家は海外企業に支配される!」

「自家増殖の許諾が下りずに、海外企業にバンバン農家が訴訟される! 種苗法はモンサント法案だ!」

という心配をされる方はいます。

たしかに日本に海外企業の種子が独占されるという可能性は、ゼロではありません。

海外での訴訟やドキュメンタリー映画などで有名になった旧モンサント(現バイエル)の思惑が絡んだ農家の権利を規制する法案を呼ぶ通称とのことだ。

しかし特定の海外企業1社が世界の農業を支配するかのような筋書きは、実は簡単ではないのです。

例えば、バイエルの強みがある種は、日本ではあまり栽培されていない小麦などの穀物です。

日本における穀物生産の市場は世界と比較するとあまりに小さく、日本の高温多湿の環境でも順調に育つ品種の開発は簡単ではないでしょう。

それに海外企業の進出の脅威だけではなく、日本の種苗会社の品種の良さにも目を向けるべきです。

特にサカタのタネやタキイ種苗という日本の大手種苗会社は、世界的にも10本の指に入るほどのシェアを誇り、国内シェアでは海外企業を寄せ付けていません!

現状では日本のシェアをほとんど取れていない海外企業が、人口約1億人の多湿の環境下の国のシェアを狙って取りに来る可能性は低いと言えるのではないでしょうか。

5.(左)種苗法改正しても、海外流出を完璧に防げない!

「品種登録をしたからといって、海外流出や無断栽培や増殖を防げるわけではない!」

この批判は、その通りです。

育成者は品種登録時に持ち出しの許諾が不要である国を指定する届出を行い、指定した国以外への持ち出しを制限できますが……

海外での不正増殖を防ぐためには、所定の期間内に、育成者権を守りたい国で品種登録の出願をするしかありません!

「じゃあ種苗法を改正しても意味ないじゃないか!」

という批判はありますが、種子生産の無断コピーを罰する法律ができたことで、抑止力が働くのは確実です。

登録品種を海外へ持ち出すつもりで特定の人に譲渡した場合は、刑事罰や損害賠償の対象となりますからね。

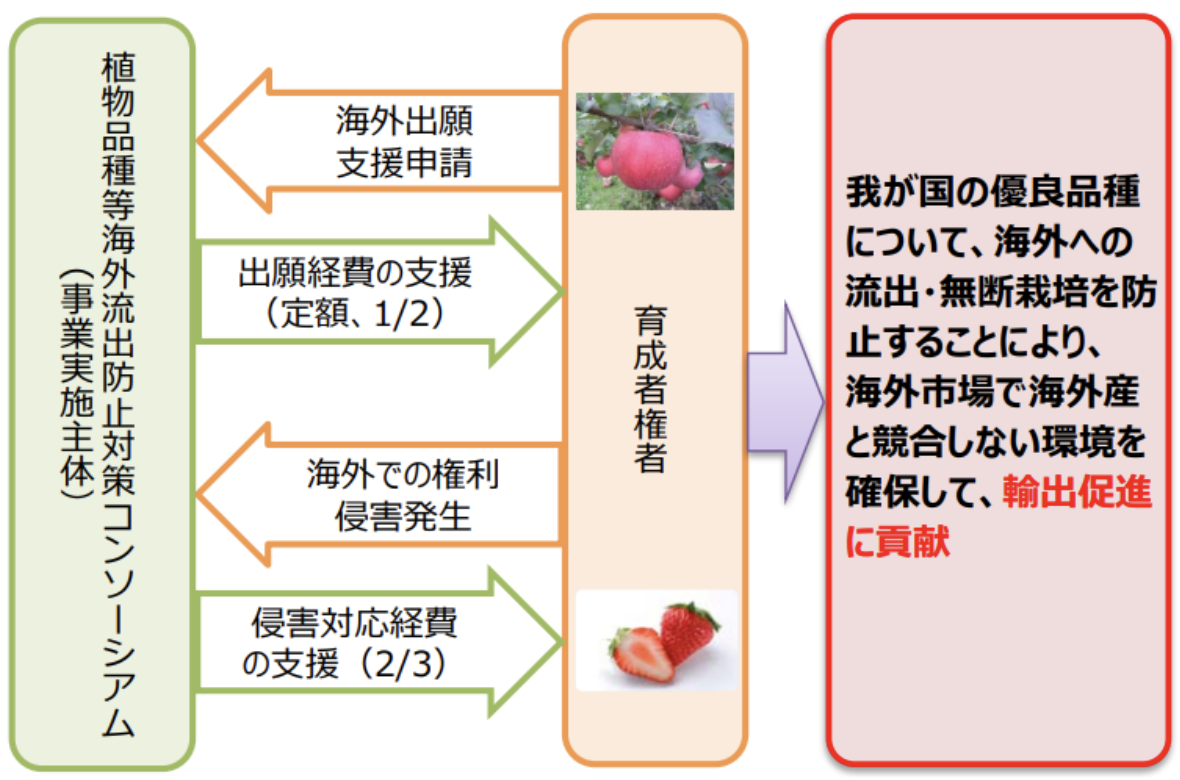

6.(右)優良品種を海外で品種登録するために政府は何かしているのか!

先に紹介した通り、海外での品種登録は育種者に委ねられています。

しかし海外での品種登録は、当然ながらお金がかかります。

その海外での品種登録料の経費を国が補助して、優良品種の輸出をサポートしています。

もうこれ以上、シャインマスカットやイチゴなどの二の舞を踏みたくはありませんからね!

7.(捕)遺伝子組み換え種子がバンバン入ってくるぞ!

「遺伝子組み換え品種が登録されれば、遺伝子組み換え食品に食卓が占領される!」

という主張は、論理が飛躍しすぎています。

遺伝子組み換え品種については「カルタヘナ法」等の管轄であり、種苗法改正は遺伝子組み換え品種とは別件です。

ただ遺伝子組み換え作物であっても、品種登録審査において品種登録の要件(種苗法第3条及び第4条)を満たす品種は、品種登録されることはあり得ます。

ただし遺伝子組み換え品種の品種登録や普及には、(安全性の議論はさておき)消費者の理解という高いハードルがあります。

遺伝子組み換え品種の栽培が進んでいるアメリカでさえも、直接人間の食用になるものを遺伝子組み換え品種にすることは、拒絶反応が強いと聞きます。

国内で遺伝子組み換え品種を登録品種にして当たり前に栽培する未来は、だいぶ先の話なのかもしれません。

8.(遊)伝統野菜を守るために品種登録しろ!

伝統野菜とは在来種とも呼ばれ、その地域の環境に適応して固定化された品種のことです。

「古くから伝わる種を守るためにも、品種登録をしろ!」

という気持ちは分からなくはないのですが、伝統野菜の品種登録はできません。

なぜなら、種苗法において保護される品種は、新たに開発されて種苗法で登録された品種だからです。

伝統野菜は一般品種扱いであり、新たに品種登録することはできません。

これは個人の感想ですが、その地域以外で普及させようとしても難しいのが伝統野菜ですから、許諾料を取らずとも無断で産地化される心配はほぼないでしょうね。

9.(投)似たような性質の品種の育種者権を主張されたらどうするんだ!

「品種登録はされていても、巨大資本がある企業に育種者権を主張されたらやばい!」

という心配をしている方もいます。

しかし種苗法第9条第 1項で、「同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録受けることができる。」とされています。

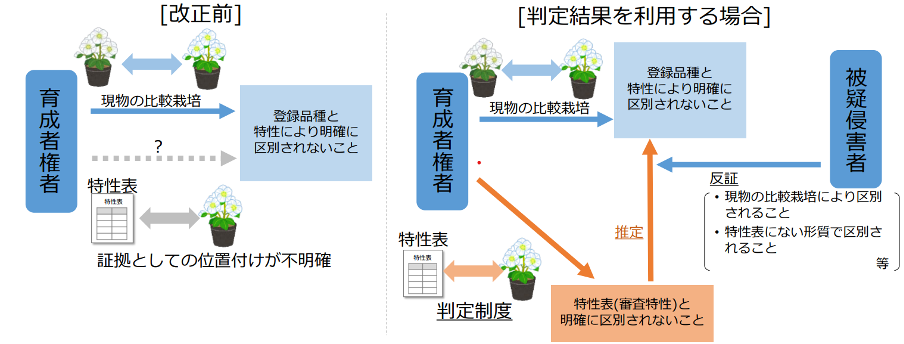

さらに、育成者権侵害の疑義が生じている場面では、「判定制度」が利用されることがあります。

判定制度とは、登録品種の「審査特性」と対象となる品種の特性を比較して、明確に区別されないか(=権利範囲に入ると推定されるか)どうか判断するものです。

資本力がある企業に、育種者権を奪われるという心配はありません。

(DH)野菜の価格が爆上がりしているのは、種苗法改正のせいだ!

「種苗費の増加が作物の価格に転嫁されて、野菜はどんどん高くなっている!」

と、種苗法改正が消費者の負担になるかのような主張には疑問です。

たしかに種苗費は年々値上がりしていますが、ナスの苗代の値上がりに関しては、年に数%ほどです。

種苗費を含めて、物価が年々インフレしていくのは、ある意味では経済状況は正常と言えます。

さて、近頃話題の野菜の高騰については、種苗法ではなく天候不順の影響が大きいです。

高温や長雨により、作物が思うように収穫できず、需給のバランスが崩れて価格が変動しているのです。

なんでもかんでも、種苗法に絡めるのはやめましょう!

(代打)種が登録品種かどうか分からない!

「どうやって登録品種かどうか調べればいいんだ!」

という意見はあるでしょう。

もし種や苗を自家増殖して販売する予定のある方は、これからは農水省のHPを見て確認してください。

https://www.hinshu2.maff.go.jp/

そして令和3年4月からは登録品種の種や苗には、販売時に登録品種と分かるように、「登録品種」や「PVP」のマークの表示が義務づけられました。

「うっかり登録品種と知らずに増殖して販売しちゃいました!」は、通用しなくなりますので、ご注意を!

まとめ

「種を制するものは世界を制する!」

「種はコモン≒普遍的でみんなのものだ!」

というフレーズで、活動家たちは種苗法改正を批判しているようですが……。

シャインマスカットのような、海外でも高い評価を受ける品種の「無断コピー」を種苗法で守ることが、種を制することではないでしょうか?

それに一般品種なら、これまで通り自家増殖は自由≒みんなのものですから、育種者権の侵害にはなりませんしね。

農薬と同様に、種苗法に関しても、正しく知り正しく恐れてほしいと思います。

筆者ナス男(ナス農家&サイト「農家の決断」管理人) |