![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

農業に関するデマで打線組んでみた!〈パート35〉〈バイオスティミュラント編〉 【ナス農家の直言】

近年、「バイオスティミュラント(BS)」なる農業資材が世界的に台頭しています。

国内におけるバイオスティミュラント市場は、2030年には136億円規模になるという予想もあるほどです。各メーカーの商品開発が活発化し、農水省は「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を作成しました。

ただバイオスティミュラント資材は、一利用者でもある農家の私にとって懐疑的な所もあり、中には魔法の資材かのような誤解をしている方もいるようです。

ということで今回は、

「農業に関する誤解で打線組んでみた!〈パート35〉バイオスティミュラント編」を

テーマに、農家の私ナス男が紹介していきます。

1.(中)バイオスティミュラントって何?

農水省はバイオスティミュラント資材(以下BS資材)のことを、「農作物又は土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材」としています。

「みどりの食料システム戦略」の目標でもある、「2030年までに農薬、化学肥料を50%削減」においても、具体的な取組みの一つとしてバイオスティミュラントの活用が掲げられてもいます。

たしかに作物の生育が良くなることは多いですし、天候不順や温暖化への対策として、BS資材を使用している農家が増えているのは事実ですが……。

BS資材を使うだけで農薬や化学肥料が削減できるかのような、魔法の資材ではないというのが私の意見です。

達成できるかどうかは別にして、IPMや堆肥などの有機物の適切な利用なども含めて、半分削減するという目標なのです。

IPMについては、こちらをご覧ください。

以下でBS資材に関する誤解を紹介します。

2.(二)肥料や農薬が削減できるわけではない

BS資材が「農薬や肥料に分類されない、作物にとっていい影響をもたらすもの」であることは、私も同意する所です。

しかし農水省も「補助的な資材」と言っている通り、まずは基本である土壌分析や病害虫管理が前提にあって、はじめてBS資材は効果を発揮します。

BS資材を使うことで病害虫にやられなくなったり、NPKMgCaといった肥料要素が不要になる事実は、少なくとも私は知りません。BSメーカーもそのような説明はしていないはずです。

3.(三)農家によって考え方や経営方針が違う

BS資材が農家にとってプラスかどうかは、その農業経営体の栽培作物や考え方でも変わってきます。

- 収量や生育スピードを上げるのか

- 糖度を上げるのか

- 根圏の微生物を活性化したいのか

など、農家ごとにBS資材に期待する目的が違うからです。

例えば、「ブドウで糖度が増した、粒ぞろえが良くなった!」という、果樹農家にとってはいいBS資材が、ホウレン草などの周年で何回転も栽培する野菜農家の利益にプラスに働くとは限らないです。

ちなみに私のナスの栽培方針は、経費を安く抑えながらなるべくたくさん収穫するのが基本です。

大衆野菜は手に取りやすい価格が求められるので、経費をかけてこだわって作ったとしても、ナス1本が500円で売れるとは思わないからです。

このように効率的な栽培が利益につながっている慣行栽培農家は多いと思います。

4.(一)コスパがいいとは限らない

BS資材のコスパの話で付け加えると、お金をかけた分、作物の収量や生育が良くなるのは当たり前でないと困ります。

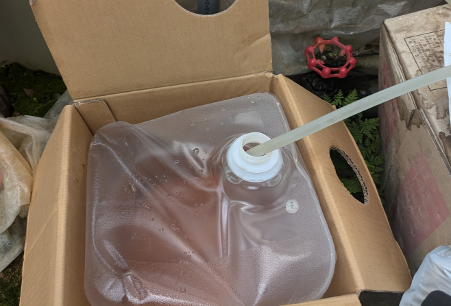

BS資材は葉面散布するタイプや灌水の中に混ぜるタイプなど色々ありますが、一回の使用で10a当たり2000円前後が多く、中には4000円を超えるBS資材もあります。

決して安くはない経費をかけた分の売上を出せるかは、農家の腕と判断次第です。

5.(左)継続しないと効果が分からない

当たり前のことですが、一回の使用で劇的に効果が出ることはあまりなく、各メーカーとも7~10日おきに定期的かつ継続的に使用することを推奨していることが多いです。

10a当たり2500円×4回(一カ月分)=10000円。

面積が多くなればその分経費は増しますし、無限に経費が使える農家はほとんどいません。

6.(右)継続使用のコストを上回るメリットがあるのか

私のような観察眼の乏しい弱小農家は、BS資材は継続しないと効果が分からないし、

安い資材でないと継続できません。

ちなみに私の施設ナス栽培の利益率は、良くてもおよそ3割です。

経費率を詳しく見れば違うかもしれませんが、

「仮に3300円の資材を使ったとして、そのコストを上回る利益が確実に見込める」という判断ができなければ、使う気にはなれないのです。

7.(捕)結果がよくてもBS資材のおかげではないかも

「BS資材を使ったら、生育が良くなった! 収量が上がった!」

と喜ぶのはまだ早くて、本当にBS資材に起因する影響なのかを農家は考えます。

- 天候にたまたま恵まれた

- 管理作業の遅れがなかった

- 病害虫が例年より少なかった

ことが理由かもしれません。本当にBS資材に起因する効果なのかの判断が難しいのです。

収量や数値データなどを数年間取って比較することが最低限必要不可欠で、それでも私は疑ってかかります(笑)。

「最終的には各農家の観察眼が大事だよね。」という、いつも通りの結論に行きついてしまうのです。

8.(遊)マイナス要因が環境ストレスとは限らない

BS資材を使ったとしても、収量や糖度が上がらないことも大いにあり得ます。

というのも、作物のポテンシャルの引き上げを拒んでいる要因が、環境ストレスとは限らないからです。

例えば、高温ストレスに対処するためにBS資材を使うにしても、BS資材があれば大丈夫というわけではありません。

- 品種が暑さに対応できていない

- 灌水量や回数が不十分

- 気温が高すぎると遮光する必要がある

など、アプローチはBS資材の他にも色々あり、むしろBS資材よりも先に検討すべきことが多いのです。

ちなみに私のナスの収量が増えていない原因は、環境ストレスがボトルネックではなく、冬から春にかけて、手入れが遅れることが原因だと考えています。

つまり、ボトルネックは環境ストレスによる減収ではなく、単に人手不足です(笑)。

農水省もBS資材のことを補助的な資材と言っていますから、

「肥料や病害虫管理、日々の作業が問題なく出来た上での上積みを狙う資材」

とも言えるのではないでしょうか?

9.(投)種類が多すぎる

BS資材の新商品は次々と発売されますから、結局、何が自分の農業経営に合っていて、コスパが良いのかが分かりません!

過大な効果を謳ったり、他社と比較して優れているかのような説明は、景品掲示法に引っかかるのでできないですしね。

それに例えば「発根を促進する」というBS資材は、種苗店の棚だけで10種類はあります。

さらにその中でも海藻が原料のBS資材は各メーカーから発売されていますし、パッと思いつくだけでも5種類以上あります。

もちろん産地やJA部会など、農家が実際に使用した所感によって、選択肢となるBS資材は絞られ淘汰もされるでしょうけど……、

自分に合ったBS資材にたどり着ける農家は、まだまだ少数でしょう。

まとめ

弱小農家の私の所感では、「これはずっと使いたい!」と思えるBS資材は一握りあるかないかです。

「消毒か灌水の際に、おまじない程度に混用するくらい」という感想を持つ農家の方も多いと思います。

さて、ここまでBS資材に対して疑問を投げかけてきましたが、最後に白状します。

ぶっちゃけ、自分に合うBS資材を色々探して試すのは楽しいです(笑)。

猛暑や天候不順が毎年のように起きる時代ですので、私もBS資材のさらなる進化に期待する慣行野菜農家の一人なのです。

筆者ナス男(ナス農家&サイト「農家の決断」管理人) |