![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

「日本の有機農業面積は急増トレンドに入っている?」【オーガニック問題研究会マンスリーレポート②】

年末に、あるイベントにお声がけいただき、日本の有機農業の現状について短い発表をおこないました。「オーガニック問題研究会」のテーマに通じる内容もありますので、少し抜粋してお届けしたいと思います。

改正された「基本法」と「みどり戦略」

イベントでは、有機農業のいまを理解していただくための補助線として、最初に日本の農政全体の動きを簡単にご説明しました。

2024年は、農政の憲法とも呼ばれる法律「食料・農業・農村基本法」が、25年ぶりに初めて改正された年となりました。

改正に至った直接のきっかけはウクライナ戦争と言われ、食料安全保障が大きなテーマに据えられています。

2021年5月に発表された「みどりの食料システム戦略」は、既によく知られている通り、2050年までに

①化学農薬の使用量(リスク換算)を50%低減

②化学肥料の使用量を30%低減

③有機農業の面積を0.5%から25%(100万ha)に拡大

という劇的な数値目標を打ち出しました。

ただ、国自身も包み隠さずアナウンスしている通り、施策自体は環境負荷低減・脱炭素が主題となっているものの、その背景には政治的な強い動機があります。

「みどり戦略」はEUや米国の打ち出した農業政策の方向性にいちはやく足並みを揃え、2021年9月の国連食料システムサミットで存在感を示す必要性から、スケジュールありきで策定されたと言われており、確かに掲げられた数値目標は一見するとEUの「Farm to Falk戦略」をほとんど丸ごと後追いしたようなものになっています。

逆に②の肥料に関しては、食料安全保障とも切り離せない課題としてウクライナ戦争以前からも認識されており、数値目標や施策の妥当性はともかく、目指すべき方向性としては大きな異論が聞こえることは比較的少ない状況です。

例えば、輸入飼料から生じた畜ふん・蓄尿を回収し、農業に再利用するために堆肥化をする「堆肥センター」を全国各地の自治体が設置していますが、そこで作られる堆肥の品質や散布コストの問題などから思うような活用は進んでおらず、半ば単なる処分場と化しているような現状もあります。

肥料原料や飼料を輸入に依存しながら、国内に大量の「循環しない未利用資源」を抱えたままになっていることは深刻な問題で、③の有機農業の面積拡大目標には、この部分の解消を期待されている側面があるのも事実です。

有機農業面積は急増しているのか

このような話を踏まえた上で、国が進める有機農業推進の最新データを見ていきましょう。

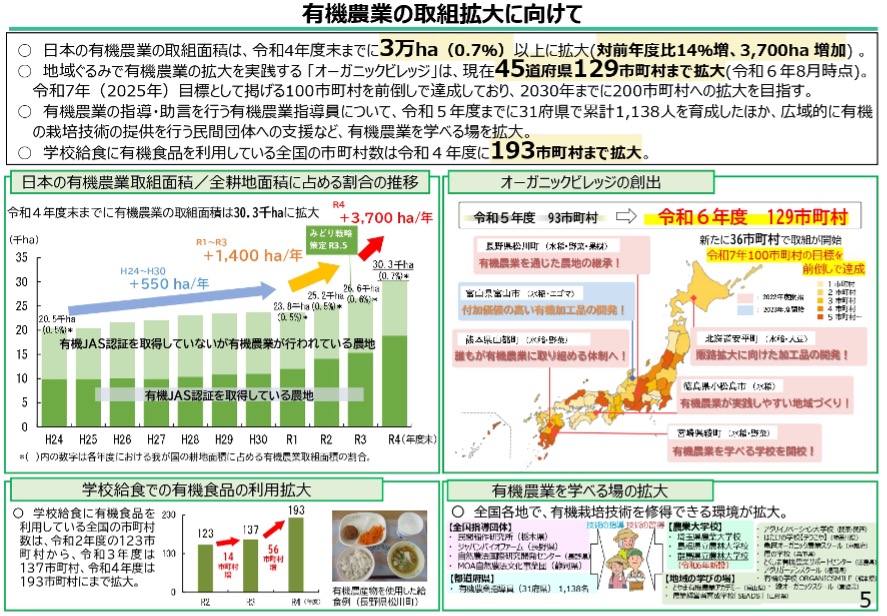

なかでも「有機農業の取り組み拡大に向けて」と題された資料では、

①有機農業取組面積の拡大(R4年度末までに3万ha(0.7%)達成、昨対14%増、3,700ha増加)

②オーガニックビレッジの創出(R5年度93→R6年度129市町村、目標を前倒しで達成)

③学校給食での有機食品の利用拡大(R2年度123→R4年度193市町村)

④有機農業を学べる場の拡大

主にこれら4点が強調されています。

https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2024/attach/pdf/241218_02.pdf

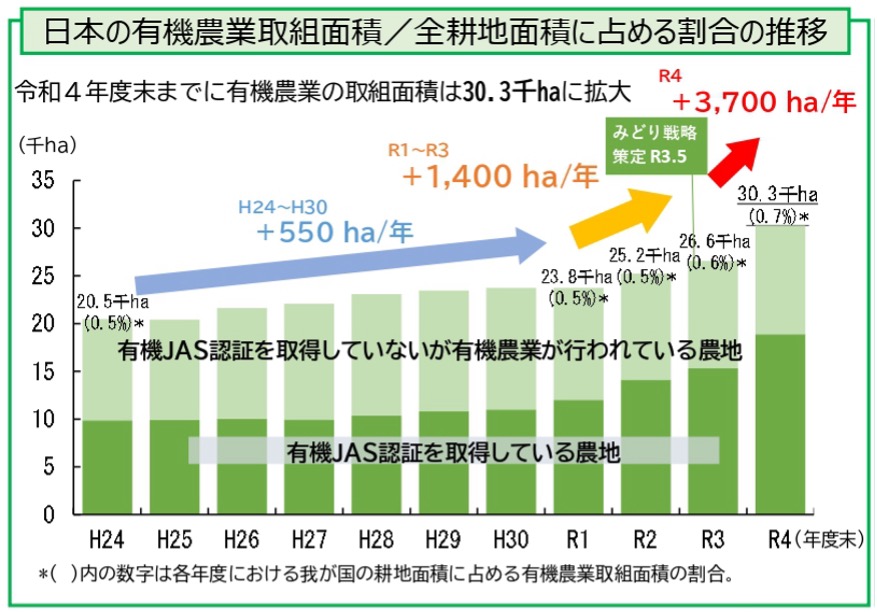

このうち①について考えてみましょう。日本の有機農業取組面積は「有機JAS認証を取得している農地」と「取得していない農地」に分けて集計しており、その合算を「有機農業の面積」としています。(※1)

グラフによれば、平成の間には年平均550ha程度の緩やかな増加に留まっていた有機農地が、令和以降は年1,400haの上昇軌道に入り、さらに「みどり戦略」策定を経た令和4年度には、ついに僅か一年で3,700ha増の急カーブを描くに至ります。

このような劇的な急増は日本の有機農業史上みられなかった現象であり、有機農地が明らかな増加トレンドに入ったことを示唆するには十分な資料、のように思えます。

しかしなぜか発表のなかでは言及されなかった点として、増加面積の内訳があります。

米、野菜、果樹、お茶などがおしなべて急増したわけではなく、実際には3,700ha増加分のうち、およそ3,000haを占めているのは牧草地でした。

その有機牧草地の内訳は圧倒的に北海道が占めており、有機JAS取得農地に限って言えばわずか100haほどを除いて全て北海道(2023年時点)という特殊な状況です。

さらに言えば、有機牧草地の急増自体も、令和元(2019)年度から有機飼料生産に対して1haあたり45,000円の補助金が交付されていたという事情があります。(2025年度から減額され、有機JAS以外にも対象が拡大される予定)

(※2)

有機牧草地が増えたことが何も悪いわけではありませんが、内訳の大半が牧草であったことに言及しないままでは、有機農業全般が急増トレンドに入っているかのような誤った印象を与えかねません。

また、シンポジウムでは参加者から「今後有機面積が25%目標に向けて急激に拡大していく際の内訳をどのようにイメージしているのか、どんな品目が主に増えていくと考えられるのか」という質問が寄せられましたが、担当者から明確な回答はありませんでした。

25%という野心的な目標を掲げながらも、現時点で具体的なビジョンは用意されていないようです。

有機農業の推進が表面的な数値目標やパフォーマンスにとらわれたものになれば、ポピュリズム的な政治利用、誤った政策判断や立法にもつながる危険性を孕んでいます。

ましてや、目標を優先するあまり、社会に負の影響や被害をもたらすような誤情報を黙認することなどあってはなりません。

有機農業の盛り上がりを演出する「気運の醸成」「空気づくり」は、せめて具体的なビジョンと正確な情報のもとに進められるよう願っています。

※1 日本では有機JAS認証を取得していない生産者は、販売時に売り場などで「有機」「オーガニック」と表示することができません。ただし、実態としては表の通り、有機JAS認証のない有機農地も未だに多く存在しています。

この背景には有機JAS認証の取得・維持に一定の経営コストが発生することや、必ずしも認証を取得しなくても出荷できる販路が歴史的に一定程度根づいていることなどがあります。(例えば生協、直販など、有機JAS制度以前から存在していた販路)

※2 例えば令和元(2019)年度→2020年度の1,400ha増に関しても、そのうち約950haは有機JAS牧草地の増加が占めていました。

筆者熊宮渉(ダイアログファーム代表) |