![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

食の誤情報、拡散の公式「R=I×A」を考える【オーガニック問題研究会マンスリーレポート⑤】

社会心理学の古典『デマの心理学』(G.W.オルポート・ L.ポストマン著)で紹介されている「流言の拡散の公式 R=I×A」をご存知でしょうか。

「Rumor(流言・うわさ)=Importance(重要性)×Ambiguity(曖昧さ)」

流言の影響力・流布量は、情報の「重要性」と「曖昧さ」の掛け合わせによって増幅される、とする考え方です。

現代においてもなお言及されることの多い、この有名な公式を手掛かりに、今回は食と農の誤情報がなぜ、どのように広まっていくのか? そのプロセスについて考えてみたいと思います。

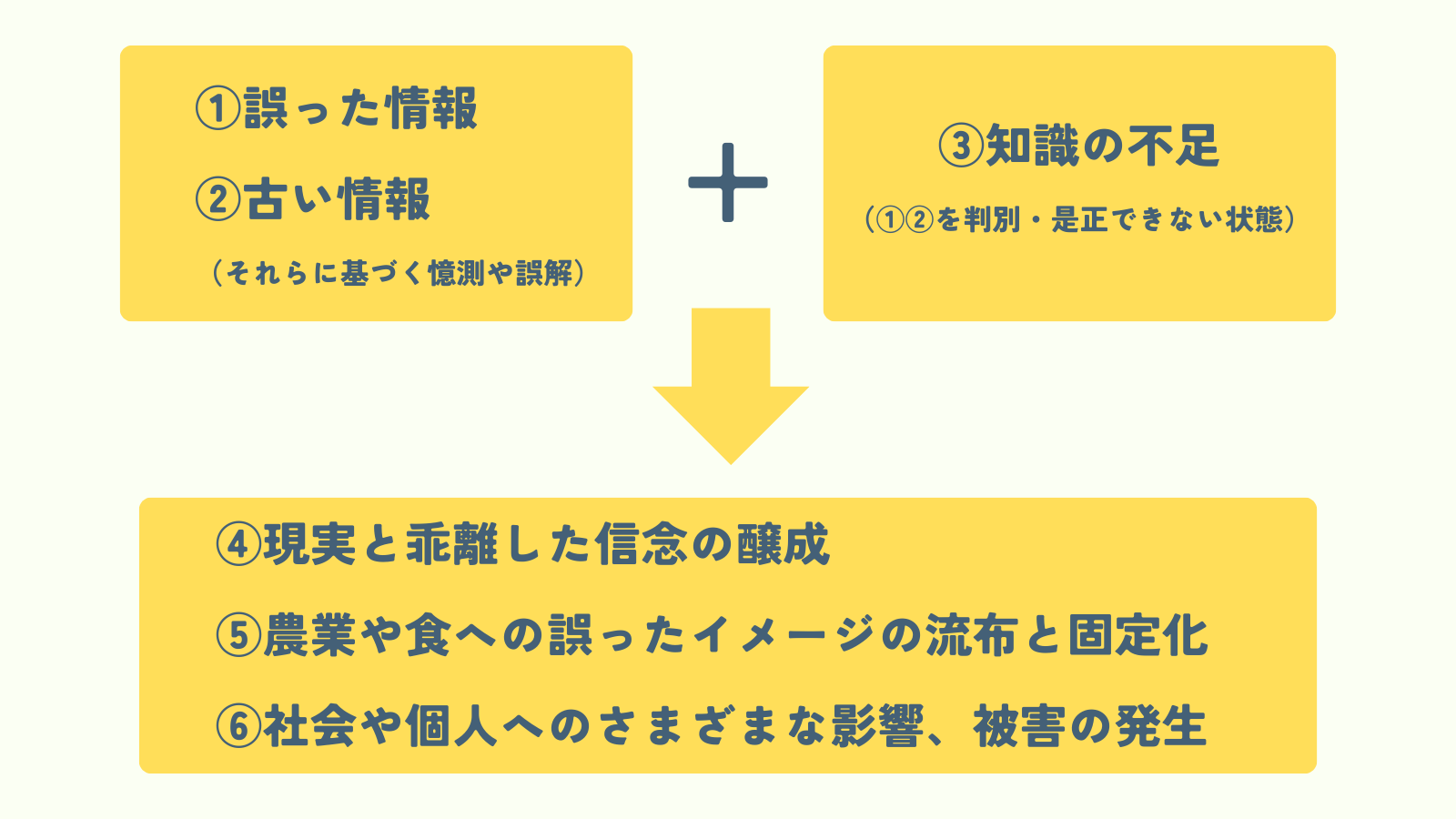

(誤った情報or古い情報)×知識の不足

現在、日本で流布されている食と農の誤情報の多くは、化学農薬や食品添加物、品種改良、遺伝子組み換え食品などの「人工物」をターゲットに据えて「国や企業は安全性を主張しているが、本当は人体に危険があり、その事実は彼らの利益を守るために隠蔽されている」と訴える形式をとっています。(「人工物」への対極にはオーガニックや無添加食品などが置かれ、「自然のまま」であるがゆえに清らかで健康を増進すると主張されます。)

これらの情報には単に事実と異なるもの、ミスリードを狙うもののほかに、古い情報がアップデートされずにそのまま使われているケースもあります。

誤った情報や、古い情報と、それを判別できない受け手側が出会うとき、食と農の誤情報は強い影響力を発揮します。

発信者は経済的・政治的な思惑から誤情報を利用していることもあれば、発信者自身が現実と乖離した信念に囚われていることもあります。

どちらか一方ではなく、ひとりの人物の内面に両方が複雑にミックスされている場合も珍しくありません。

また、当然ながら発信者の語る全てが嘘や誤りとも限りません。

事実のなかに巧妙に誤情報が織り込まれて語られているときには、専門家でもない限り即座に誤情報として判別するのはより難しくなります。

社会がこのようなプロセスを予防・是正できていない背景には、下記のような要因が考えられます。

- 省庁や行政による情報発信・啓発活動の不足、消極性(藪蛇を突きたくない)

- 学校教育で農業の歴史や基礎を学ぶ機会がない

- 都市への人口集中が進み、生産と消費の現場が分断し、相互に接点がない

- 誤った/古い情報を意図的に利用する発信者の存在

- メディアや報道機関によるチェック機能の不足

- メディアや報道機関の体質(真偽よりもインパクトや扱いやすさを重視する姿勢)

- 有機農業や無添加食品が普及した歴史的背景(過去の企業のモラルハザードや公害問題に起因する、食の巨大システムへの根強い不信感)

「I」の大きな相手を狙う

これらを踏まえて、あらためてオルポート・ポストマンが示した「流言の拡散の公式(Rumor(流言・うわさ)=Importance(重要性)×Ambiguity(曖昧さ)」を考えてみましょう。

自然災害のようなケースと異なり、食に関しては、当事者の生活環境やライフステージにより、情報の【重要性=Importance】は大きく変動します。

例えば子育て世代、とりわけ女性が強く食の安全性に関心を持つのは、ひとつには、それが将来にわたり子供の健康と幸せを守るという責任に直結するためです。

〈前提となる知識と情報が不足した状態で+不安を煽る情報を+強いトーンで聞かされる〉ことで、受け手にとっての【曖昧さ=Ambiguity】は増大します。

正誤の検証が困難かつ、より安全側の判断が求められる生活環境下では、今の食生活への確信を揺さぶるような情報は大きなストレスになります。

その結果として【重要性=Importance】×【曖昧さ=Ambiguity】の積である【流言・うわさ=Rumor】は影響力を発揮します。

つまり発信する側は「食」をより重要に捉えるターゲット層を狙って「曖昧さ」を増幅させる情報を流し続ければ、より大きな効果が得られると言えます。

因果の時間差で「A」を増幅させる

一例を挙げてみましょう。

食の安全に関する情報に接していると、多くの方はこのような表現に触れたことがあると思います。

「今は良くても、10年後、20年後にはわからない」

「子供や孫の代に影響が出るかもしれない」

「安全だと言われていたものがあとになって実は危険だったと覆ることもある」

「危険性を指摘している論文もある」

「確実に安全と言い切れる証拠はあるのか」

いずれも十分な根拠のないままでも聞き手にとってのAmbiguity(曖昧さ)を増幅させる効果的なフレーズとして機能するため、特に危険性を訴える市民運動やセミナー、政治活動の場で多用されます。

とりわけ「今は良くても〜」「子供や孫の代に〜」「あとになって実は〜」はいずれも、因果の時間差をより長く取ることでAmbiguity(曖昧さ)を増幅させる手法です。

仮に危険を訴える側が「すぐにでも健康被害が起きるだろう」と主張すれば、それを即座に証明する責任を負わなくてはなりません。

しかし10年、20年、場合によっては50年、100年スパンでの危険性を「完全にないと言い切れない以上は、あるかもしれない」と訴えることで、自らの証明の責任を回避したまま、相手には「完全な安全性の証明」を求め続けることができます。

なぜ明らかに誤った情報をいつまでも言い続けるのか

これらを俯瞰して見ている分には、いかにも破綻した論理のように思えますが、ここで重要なのは彼らの目的は「積としてのRumor(流言・うわさ)」を増大させることにあり、そのためには論理的整合性が確立しているかどうかよりも、より多くの場所、多くの消費者に対して自前のロジック、ナラティブを浴びせ続けることこそが重要視されます。

既に専門家らによって反論し尽くされたような、明らかに誤った情報や主張を、彼らがいつまでも場と相手を変えて言い続けるのは、その有効性を経験的にも存分に熟知しているからでしょう。

ある意味できわめて目的合理的な振る舞いであり、それゆえに侮れない部分でもあります。

『デマの心理学』が書かれた当時と現代では、私たちを取り巻く情報環境は大きく異なりますが、誤情報の発信者たちの行動原理を考える上では、「流言の拡散の公式 R=I×A」は今も参照される価値があるように思います。

参考文献

『デマの心理学』(G.W.オルポート・ L.ポストマン著 南博訳)岩波現代叢書

筆者熊宮渉(ダイアログファーム代表) |