![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

Part1 有機農業が唯一の解決策ではない みんなが食べ続けていくために選択の自由を守る【食と農 安全・安心を考える】

まき散らされる「食の危険情報」。不安が煽られる。そんな時代のなかで 「リスクコミュニケーション」をいかにとっていくか。

私たちは、かつては「口」で食べ物を食べていた。その後「目」で食べる時代になり、現在は「頭」で食べている。それに伴い農家の役割も、以前のように国民のための食料生産から、消費者の「頭で食べる」欲求を満たすための農産物の生産に変わった。そのため農産物は、マーケティング優位で情報を添えて語られるようになった。

日本に暮らす私たちは、「生きるため」ではなく「楽しむため」に食べる豊かな生活を送ることができている。それにも関わらず、食に関する危険情報がインターネット上にはあふれ、不安に陥っている人が後を絶たない。選択肢が増え、豊かな時代になったのに、自らなぜ選択を狭めてしまう行動を取ってしまうのか? この状況に対して、私たちは何ができるのか?

座談会

唐木 英明氏 公益財団法人食の安全・安心財団理事長 東京大学名誉教授

森田 満樹氏 消費生活コンサルタント 一般社団法人Food Communication Compass(フーコム)代表

久松 達央氏 株式会社久松農園代表取締役

聞き手・まとめ 紀平 真理子

有機はピラミッドの頂点ではない――有機生産者の立場から

紀平 FOOCOM(非営利の消費者団体Food Communication Compassの略称)12月6日のメールマガジンで、食生活アドバイザーの瀬古博子さんが、「オーガニックは世界を食べさせられない」とのタイトルで記事を配信しました。そのなかで、グリホサート(ラウンドアップの主成分)と、オーガニックに関するEFSA(欧州食品安全機関)のウール長官の発言が紹介されています。「2050年には100億人が地球に住んでいる。グローバルな視点では、有機は解決策ではない。土壌の健康など有機農業の長所と、高収量という慣行農業の長所を組み合わせる必要がある」。

有機農家である久松さんが、現在感じていることを教えていただけますか。

久松 現在49歳で、20代半ばで有機農業を始めました。農業を始めた当初は、「農薬は悪いもので、それを使い続けている農家は見識に劣る古い人。『正しい農業』である有機農業をやれば、食べる人にも安全で、高品質の農産物ができ、環境にもいい」と本当に信じていました。ベタな有機農業信者だったわけです。

実際にやってみると、さまざまな矛盾に気がつきます。有機という一つの生産プロセスだけが、農産物を規定するわけもなく、すべては程度の問題です。就農して比較的早い段階で、科学の側から意見をいう人と議論をする機会があったこともよかったと思います。

今でも、「憧れている美しい農業のあり方」「純然たる農業生産技術」「客観的・科学的に農業を見ている人の意見」というそれぞれ矛盾する考えが、自分のなかに混在しています。だから簡単に何かに取り込まれないし、常に考え続けるところに身を置かなければならないんです。有機農業には、愛憎半ばする思いを持っていて、単純にいいとも悪いともいえません。本当に問題について勉強している人は、簡単に「イエス」「ノー」を割り切れないはずです。

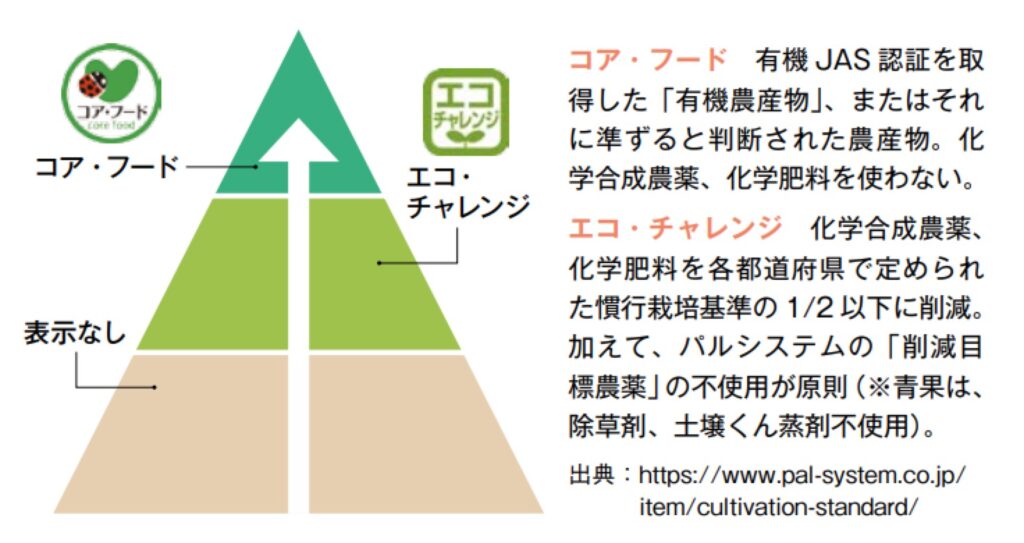

有機農業を慣行農業の上位に据えて、「有機は絶対的に安全で、そこに向かってチャレンジすることが善である」ということを前提として考えている人が多い(参照:図1、図2)。でも本来は、例えていうなら、カレーの辛さのようなものだと考えています。辛口が好きな人は食べたら? 有機でやりたい人はやったら?という程度ものです。一つの方法論でしかない有機農業を、農産物の安全性や環境保全を担保する唯一の方法であるなどというのは、作家が「macでなければいい小説は書けない」というようなものです。

紀平 ではなぜ、久松さんは有機農業をやっているのですか? 同業者やお客さんにその先の答えを求められたときは、どのように答えていますか?

久松 「趣味」だと答えています。個人的なこだわりです。どんなに能書きがあっても、「美味しい野菜ですよ」といっても、美味しくなかったり、不便だったりしたら消費者は買い続けないですよ。「有機だから美味しい」と主張する気はないので、食べる人からも同業者からも、有機農業をしていることに口出しをされる筋合いはありません。趣味だから、「有機は優れているか否か」という議論にも関心はありません。

唐木 有機農業を上位に置いていることについては、平成18年(2006年)に施行された有機農業推進法によるものです。法律を作ってしまったので、農林水産省としては従うしかない。有機農業の圃場面積を1%まで広げたいとしていますが、本当に日本で成り立つのでしょうか。

久松 そもそもさまざまな手法や技術があるなかで、安全、環境、循環、健康のために、農薬や化学肥料ゼロを目指すべきなのか? 消費者は本当に「有機」を理解して、拡大を望んでいるのか?など疑問に思っていることはたくさんありますね。

文化、世代、国で異なる安全の概念――食の安全がいびつな日本

紀平 日本では、環境保全の観点というより、「有機農産物は人に対して安全」という意見に偏っていると感じています。EFSAのウール長官が、グリホサート(ラウンドアップの主成分)は「人間の健康にとっては安全」と明快に述べたとの記載がありましたが、ラウンドアップを含め、よく「人の健康に対して危険」という視点で、食品に関する議論がされています。「食の安全」とは一体何でしょうか?

森田 「食の安全」とは、健康に悪影響を与えることがないように科学的かつ客観的に取り組みが行なわれるものです。一方で、安全とよく一緒に使われる「安心」は、主観的なものなので個人によって捉え方は異なります。グリホサートは、EFSAのウール長官が「安全」だと述べ、日本の食品安全委員会も「安全」としていますが、消費者がそれを信頼して「安心」できるかどうかはそれぞれ異なるでしょう。

久松 日本は、「安全の大衆化」が進んでいますね。有機、慣行などを問わず、今の農産物は実態としては「超安全」なのに、「安心できない」人がかつてないほどたくさんいるねじれた状況になっていると感じています。

唐木 民主主義が成り立つためには、市民それぞれが、正常な判断力があることが大前提です。近年はインターネットでの間違った情報に影響されて、正常な判断が難しくなってきています。

森田 私は10年ほど前に、2年間タイに住んでいましたが、政情が不安定で民主主義の途上にあります。政府に異を唱えるような消費者運動もありませんでした。食の安全については、タイは食中毒が多く、食中毒がまさに「そこにある危機」です。保存料も効率的に上手に使って、常温でさまざまな食品がが販売されています。保存料の使用量が多いですが、「添加物は食中毒のリスクを減らす」すなわち、食の安全に貢献していると考え、添加物を信頼しています。ちなみにタイでは、「食の安全」という言葉はありましたが、「食の安心」はありませんでした。

紀平 以前世界の離乳食について調べたのですが、インドネシアのベビーフードには栄養素を含めていろいろと添加されていて、インドネシア人は子供の栄養不足や衛生上の安全のために、添加されている商品の方を好むという話を聞きました。ガーナの方も、離乳食に関して必要な情報は「栄養、衛生、健康」だといっていました。これらの国では食中毒や栄養不足が、まさにそこにある食の危機で、シンプルに「食の安全」が求められているんですね。

一方で、国が豊かになるほど「原材料が遺伝子組換えでないか調べる」や「ベビーフードではなく、できるだけ手作りが子供の健康にいい」という意見が出てきました。「食の安全」といっていても、実は「食の安心」を求めているのですね。

唐木 日本の場合は、統計上で食中毒による死亡者数は戦後の混乱期の年間1万人超えが最も多かった。現在の死亡者数は激減しましたが、患者数はそれほど減らず、年間で2、3万人です。しかもこれは、届出されたものだけです。

食中毒の届出は、複数の人が同じところで食事をして、同じ症状が出て、病院にかかった場合に医師が保健所に提出します。そのため日本の食中毒統計の正確さは、とても低い。厚労省の研究チームの推定では、実際の食中毒患者数は、届出の100~200倍といわれています。現在は、公式には2、3万人ということは、実情は200~300万人でしょうか。アメリカでは、食中毒の疑いがある場合はすべて届け出ます。ですのでアメリカより日本は、食中毒が少ないというのは間違いで、届出制度の違いだけなんです。

森田 そうですね。食中毒が食の安全で一番気をつけるべきものです。ただ日本では食中毒の死者は少ないので、あまり大きなリスクだと捉えられていないように思います。タイ滞在時に、日本の食の安全に対する消費者の捉え方にはいびつさを感じていました。

添加物や農薬、輸入食品などに対して過剰に危険視すると、科学的な安全がゆがんだり、過剰な社会コストがかかったり、持続可能な社会に逆行するのではないか。

そのような思いから、帰国後に消費者団体を立ち上げて、情報発信を始めました。消費者団体も科学について学び、さまざまな関係者と協働して、課題を考えて一緒に解決しようという方向に少しずつ変わってきています。ただマスコミは、消費者団体の意見を紹介する際に、科学について不安視する側が取り上げられることも多いですね。

タイにおけるラウンドアップ――禁止と撤回の裏側

紀平 タイといえば、ラウンドアップに関する政府の方針が二転三転している印象です。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

森田 タイでラウンドアップが禁止されたり撤回されたりしたことが報道されていましたが、タイの場合は政情不安で、現在は軍政下のもとで上層部の政策もコロコロ変わりますし、特定の人に政策が握られます。タイは農業を発展させて「世界の台所」になろうと、欧州向けの輸出を増やしており、欧州の政策に過剰に合わせてしまう傾向も以前からありました。

10年前ですが、タイFDA(食品医薬品局)の食品関係の政策担当者にお会いすると、トップから担当者レベルまですべて女性でしたが、その多くが留学を経験していましたね。なので、コーデックス(国際食品規格委員会/Codex Alimentarius)やEFSAの考え方に影響されていると感じました。遺伝子組換え農産物の開発や利用を規制しているのも、同様の理由です。

またタイは、ヨーロッパに農産物を多く輸出しているので、基準に合わせなくてはならない事情もあります。おそらく政府の上部で、ラウンドアップを含めて3農薬の禁止を決めたのですが、農家から強く反発されてしまい、禁止を撤回したということではないでしょうか。政策決定のプロセスが不透明で、日本とは事情が異なります。

消費者の声でできた食品安全委員会――リスク評価の透明な仕組み

紀平 そのような背景があったのですね。私たちの常識のみで物事を判断してはいけませんね。他に「食の安全」の議論でよく出てくるのが、農薬の食品への残留です。そもそも昭和23年(1948年)に施行された農薬取締法は、偽物の農薬を取り締まるためのものでした。

その後、日本の社会も農薬の内容も変わっていきましたが、今でも1960年代のレーチェル・カーソン(著書『沈黙の春』で、農薬利用される化学物質の危険性を取り上げた)以前のままだと考えている人も多くいますよね。

唐木 農薬を不安に思っている人が多い原因の一つは、「農薬は安全!」とだけいって、信用を失ったことがあります。農薬は少量なら安全、大量なら危険です。だから量を厳密に守って安全を保っているという量の観点の話をしないと、真実を語ってないと思われてしまいます。

紀平 農薬の安全性評価は当たり前ですが、なぜか薬害試験も残しています。薬害が出る農薬は今は使用できないので、薬害試験はもう不要だと思うのですが。

唐木 薬害試験は、作物に対する影響を調べるものなので、必要だと思います。人に対する影響は、食品安全委員会が調べています。

森田 平成15年(2003年)に内閣府に設置された食品安全委員会は、食品安全の取り組みを強化して、食品衛生法改正を求める1370万もの消費者の署名で作られたものです。リスクを評価をする仕組みを公開し、消費者のために透明な仕組みを作りました。多くの消費者団体は、これをきっかけとして、農薬や添加物のことをむやみに危険視しない方針へと転換しました。

インターネットを中心に広がる新たな「食の不安」――リスク評価を無視した情報拡散

紀平 現在は、どのような食の安全の議論がされているのでしょうか。

森田 食の安全に関する議論は、大規模食中毒やBSE、中国餃子問題が起こった2000年代がピークでした。その後は、2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に関連した放射能に関心が集まりました。現在は、食の安全に関する議論は落ち着いているように見えます。

一方で、添加物や残留農薬、遺伝子組換え技術に関して、食品安全委員会のリスク評価を無視した不安を煽る情報は、週刊誌やインターネットで発信され続けています。国のリスク評価やリスク管理の取り組みは一般消費者に届きにくく、「危ない」情報の方を信じてしまう人がいます。

彼らにどのようにアプローチすればいいのか。たとえば若い世代に届けようと、消費者センターが託児付きでイベントを実施しています。

唐木 「残留農薬怖い」「添加物怖い」「遺伝子組換え怖い」という人が増えたときに、社会にどんなリスクがあるのかがポイントです。もしマイナスでないのであれば、そのままでよいのですが、食品供給の安定性を損なうものであれば、なんらかの対策を取らなければいけません。今はそのような人の数が少ないのでマイナスが明確に出ていないし、将来も出る予測が立っていません。

本当にその程度で済むのでしょうか? この点に関しては、社会学者の検証が必要ですが、検証がありません。

【part2へ続く】

※本記事は『農業経営者』2020年2月号より転載

コメント