![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

農薬の安全性はどのように確かめられているか(後編)―緊急セミナー「ラウンドアップ問題を考える」より【講演録】

一般財団法人残留農薬研究所業務執行理事・毒性部長

青山博昭

農薬の安全性はどのように評価されているのか。

残留農薬研究所は、農薬が登録される前に農薬候補化合物のありとあらゆる有害作用(毒性)を見つけ出し、曝露評価と合わせてリスク評価を実施するためのデータを採取する。これらのデータは、試験委託者を通じて食品安全委員会に提供される。また、国からの委託試験等の結果は、必要に応じて論文として世間に公表する。

ここでは、ラウンドアップの風評被害について議論する前に、農薬の安全性はどのように確かめられているかについて、同研究所業務執行理事・毒性部長の青山博昭氏が解説する。

(前編はこちら)

発がん性について

がんのメカニズム

ラウンドアップの有効成分であるグリホサートに関する話題では、おそらく発がん性の問題が中心になると思いますので、発がん性についてやや細かくお話しします。

がんの発生メカニズムについては、多段階発がんの概念が、最も信頼できる仮説と思います。

図4 がんが発生するプロセス:多段階発がん説 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

最初のステップでは、正常細胞の遺伝子に、がんにつながるような傷がつきます。この段階ではがんにはなっていませんし、現代の科学ではこの状態にある細胞を見つけることもできません。しかし、我々の体には、このような異常な細胞を取り除く生体機能がありまして、周りの細胞が増殖を抑えたり、アポトーシスといって異常な細胞が自殺へと導かれる防御機構も備わっています。あるいは、免疫的な排除機構もあります。多くの場合は、ここまでのステップに進んでも、体が自然に治してくれます。

しかし、異常細胞がこのステップをかいくぐると、今度はプロモーションのステップに入り、異常細胞が徐々に増えてきて、前癌病変が形成されます。この段階で異常が見つかるのは運が良い人で、これを切除すれば病気はほぼ100%治ります。この段階で見つけられず病気が進んでしまうと、とうとう腫瘍が形成されて、異型細胞からがん化した細胞が塊になって出てくるわけです。

それでも気づかないでいると、最後のプログレッションというステップがあって、がん細胞が血管やリンパ管に漏れ出して体のあちこちに転移してしまい、最後は手の施しようがない状態になります。

我々は、動物実験によって、農薬の曝露がこのようなことを引き起こしはしないかを評価するわけです。

今度は分子のレベルの話です。

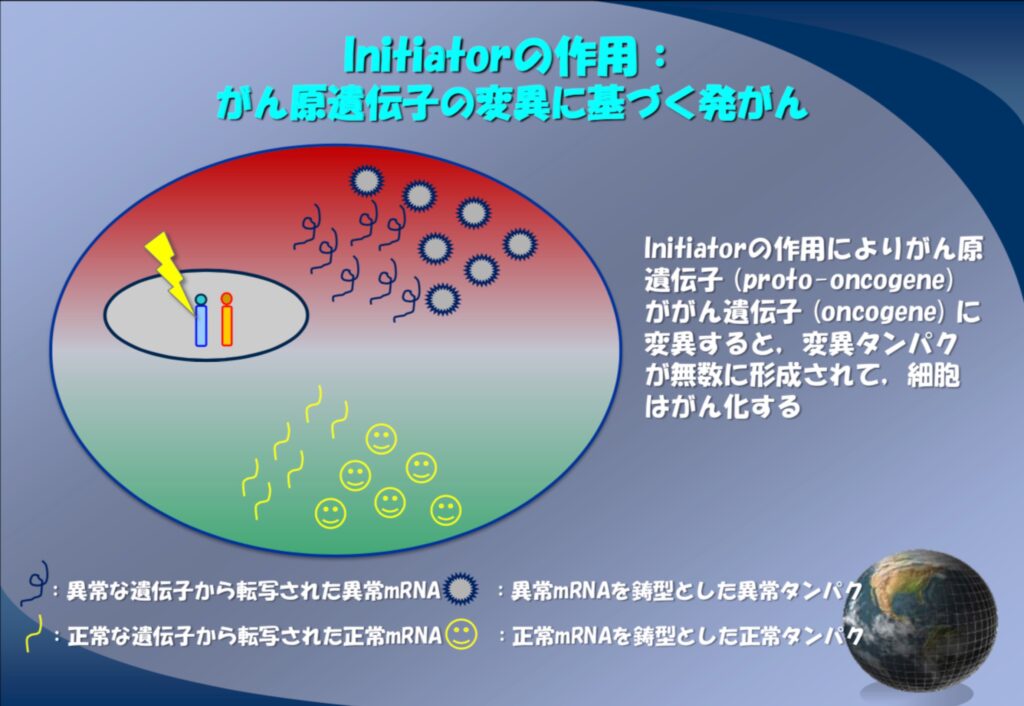

図5 発がんの機序(メカニズム) 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

図中,丸は細胞の核です。ある細胞ががん化する時には、核の中の染色体に乗っている遺伝子のどこかに傷が付くというステップが最初にあります(イニシエーション)。これのような現象は、例えば電離放射線でも引き起こされますし、環境中の変異原物質でも誘発されます。

私たちが発がん試験で調べる化合物の標的が遺伝子だったとすると、曝露を受けたラットやマウスの細胞のがん原遺伝子が傷ついてその細胞ががん化し、これが徐々に増えて、最後には腫瘍が形成されるわけです。

次の図6を見てください。

図6 Initiatorの作用 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

ヒトの染色体は46本ありますが、ここでは便宜的に2本で考えます。

青いのがお父さんからもらった染色体で、赤い方はお母さんからもらった染色体だと思ってください。

もしも調べた農薬に遺伝子障害性に基づく発がん作用があると、染色体に乗っている「変異すると癌になっちゃうぞ」という遺伝子のどちらか一方に傷がつき(変異が起こり)、変異DNAから転写されたmRNAはすべて変異型になってしまって、がんに繋がるたんぱくが細胞の中に形成され始めます。お母さん側は正常ですので、正常なmRNAが転写されて正常なタンパクができるのですが、このような細胞では変異タンパクが無数に形成されて、残念ながらがんになります。

このような場合は、必ず発がん物質の量が増えれば癌の発生率が高くなりますので、これを防ぐにはこのような化合物を使用させないという判断をするわけです。

農薬の影響

一方で、農薬の高濃度曝露によってがんが誘発されたとしても、遺伝子障害性がなければ閾値が存在すると判断されます。標的がタンパク(通常は酵素)だった場合です。

酵素というのは、一つの細胞の中に、同じ分子が数えられないぐらいたくさんあります。皆さん、エレベーターをイメージしてください。定員が10人だとします。11人目が乗るとブザーがなりますが、エレベータは落ちませんよね? ちゃんとマージンがあるからです。しかし、エレベータを安全に使用するには、これ以上の重さで無理に稼働させてはいけませんとなっています。これと一緒で、細胞の機能にもそれぐらいのマージンがありますので、極めて高用量の農薬曝露によって一部の酵素が失活したとしても、残りの大部分が正常であれば、基本的に細胞の機能は正常に保たれます。

このような場合は、化合物の投与用量を上げていくとダメージがだんだん大きくなって、最後には細胞の機能が異常になってしまうことがあります。自然発生した腫瘍の増殖を農薬が早めてしまう場合もあり得ますが、このような作用には閾値が存在しますので、このような作用を持つ農薬であっても、適切なリスク管理の下に(曝露量を閾値以下に抑えることによって)安全に使用することができます。

世界の毒性学者の共通の考え

何種類も行われる試験

このような判断は、世界の毒性学者の共通の考えです。

すなわち,遺伝子障害性を持たないけれども腫瘍の増殖を促すような作用(プロモーター作用)には閾値があるので、動物実験で無毒性量を求め、それよりも十分に低い量であれば安全に使用することができると判断して、適切な管理基準を定めて使用するわけですね。

発がん性評価にあたっては何種類もの試験によって細胞に突然変異を起こすような作用の有無が徹底的に調べられ、科学的に遺伝子障害性のないことが確認された化合物だけが農薬として登録されています。

もちろん、発がん性の有無だけではなくて、繁殖に影響がないか、つまり我々が摂取したものが、子供の代、孫の代に何かまずいことを起こさないかということも調べますし、妊娠中のお母さんが曝露されると胎児に異常が出ないかも調べます。

食品安全委員会の専門調査会では、このような動物実験のデータをすべて吟味して、観察された変化のうちのどれが農薬の曝露によって誘発されたものかを慎重に判断していきます。

このような作業により、個々の農薬の毒性と無毒性量が明らかにされる訳です。

ADI設定の原則

世界各国のリスク評価機関は、何十種類かの毒性試験の結果をすべて解釈し終えた後にそれらの試験で得られた無毒性量を比較検討して、一番低い値を基に、一日当たりの許容摂取量(ADI)を設定します。その際には、ヒトは実験動物より感受性が高いかもしれないと考えて10分の1倍、さらに個体差を考慮して10分の1倍とマージンを取り、原則として動物実験で得られた無毒性量の中で一番低かった値の100分の1をADIと定めます。我が国では、食品安全委員会がADIを設定して、厚生労働省にお返しするわけです。

もちろん、で遺伝子障害性に基づく発がん性が確認された場合は、食品安全委員会がADI設定不可能という結論を厚生労働省にお返ししますので、これを受けた厚生労働省は、ADIが決められない以上は管理基準が作れませんと農林水産省に答申します。このような場合、農林水産省は、基準がなければリスクを管理できませんので農薬としての登録は認めませんという決断をされるというシステムです。

ADIが設定できない化合物の登録が認められないことも、世界共通のシステムです。

発がん性判定のロジック

IARCを読む

問題になっているのは、IARCがグリホサートをProbably carcinogenic(おそらく発がん性がある)と分類したことだと思いますが、Carcinogenic(発がん性が認められる)とはどのようなものでしょうか?

図7 ヒトに対する発がんリスク:IARCによる分類 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

まず、グループ1を見てみましょう。例えば、アフラトキシンはカビ毒です。農薬などを使わないと、貯蔵中の穀物にカビが発生して、そこでカビ毒であるアフラトキシンが出てしまうと、我々は知らずにそれを食べることによって、おそらく肝臓がんの患者さんがものすごく増えてしまいます。

これでは、殺菌剤の使用をやめることはできないと私は思っています。

「たばこ」「アスベスト」は、みなさんも納得できるでしょう。「アルコール」、意外なところで、ハムやソーセージなどの「加工肉」も発がん性が認められると言っています。

ただし、IARCは曝露量を考慮していません。本当にハムを食べてがんになろうと思うと、物凄い量を食べても難しいのではないかと思います。赤身肉も、おそらく発がん性があると言っています。あるいは、盛んにメディアで言われているアクリルアミドですが、調理中にアクリルアミドが出ると、おそらく発がん性があるよと言われるわけですね。

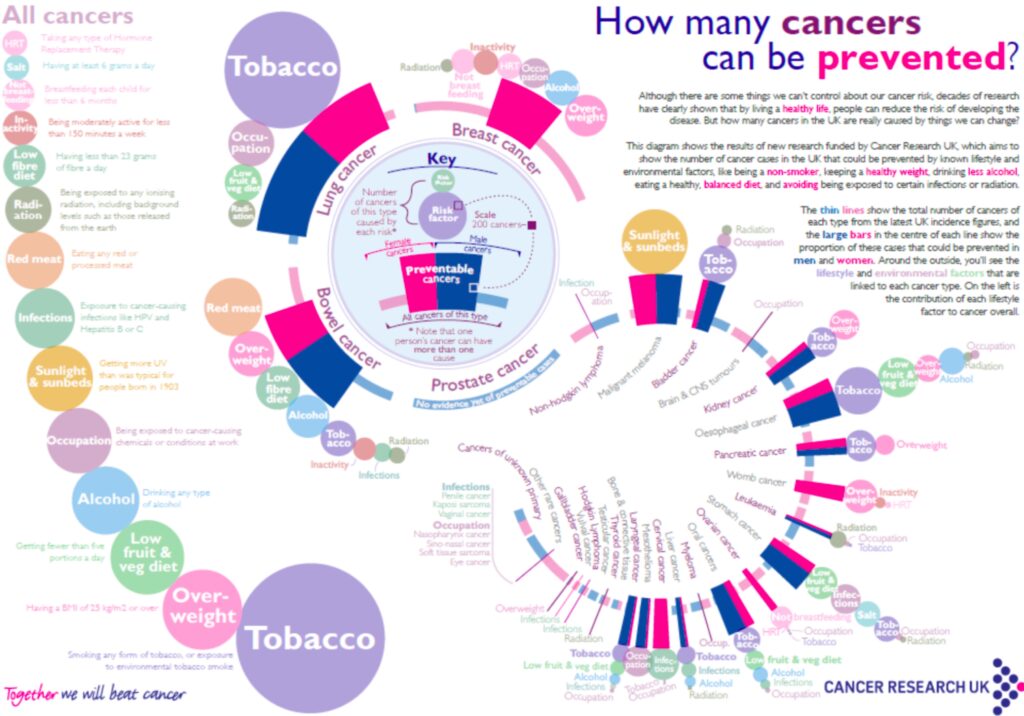

次にこの図8を見てください。

図8 発がん性リスク(Cancer Research UKより抜粋) 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

これはイギリスのCancer Research UKという組織が作ったものです。これを見ると、リスクが高い方から順に、「たばこ」「肥満」「野菜・果物の不足」「アルコール」というものが、がんのリスクとして挙げられています。幸いなことに、農薬はこの中には全く入っていません。

専門的な分野であるからこそ開かれたものでなくてはならない

疫学的研究の功罪

最後に疫学について少しお話しします。

農薬が厳しいリスク評価をクリアして使われ出し、5年、10年と経つと、ごく微量とはいえ、実際に環境中に一定の濃度で検出されるようになります。そうすると、初めてその曝露を受けた人ががんになるかどうかを疫学的研究で調べることができるようになります。信頼できる疫学評価者は、曝露量をきちんとモニターしてくれています。

したがって、そのような場合は我々も彼らと協力関係を保ち、もしも疫学者からこれは怪しいぞと報告を受ければ、我々はもう一度研究的な作業に戻ります。

しかし、疫学研究者の中には、Yes/Noのアンケート調査で農薬の曝露の有無と疾患発生率との相関を調べている人達もいます。

「あなたはがんになったけど、前に農薬を使ったことがない?」と尋ねて、そういえば使ったことがあるなという人は、Yesと答えますよね。それらの結果から、曝露量を調べることなく農薬の発がん性を指摘されても、失礼ながら、我々毒性学者にはどうしても科学的な指摘とは思われないところが正直あります。

もう一つ、今や世界の先進地域では、きちんと農薬のリスク管理がなされていますので、最大限の曝露があったとしても、その値は実験動物に対する無毒性量の100分の1以下のはずです。

したがって、このような量の曝露で本当のがんが誘発され得るのかというについては、今のところ、これまた正直申し上げて、我々は強い疑問を持っています。

こういったところがなかなか一般市民の方々にはご理解いただけないところで、我々の努力が足りないなと感じています。

正しい認識を広めていく

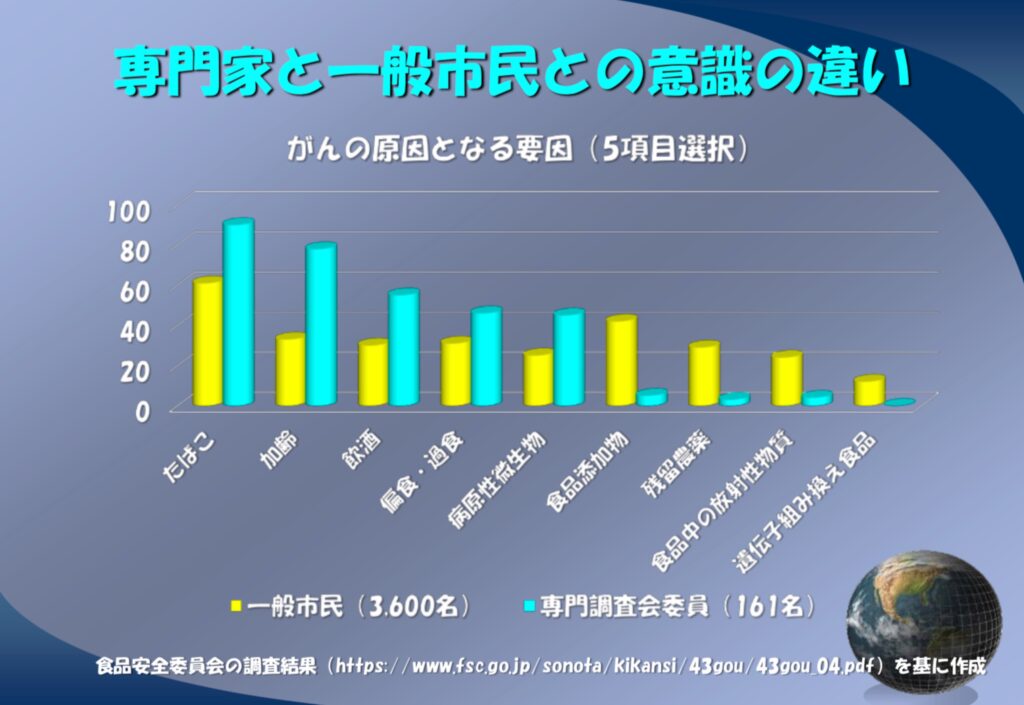

最後に、専門家と一般市民の認識の違いということで、こちらの図を見てください。

図9 専門家と一般市民との意識の違い 2019年10月21日講演「農薬の安全性はどのように確かめらているか」(青山博昭氏)より

この黄色いバーは、一般市民のアンケート調査の答え。青いバーは、我々食品安全委員会の専門調査会委員の人たちの答えです。

我々が認識している発がん要因というのは、アンケート調査時に提示された選択肢の中で優先順位をつけるとしたら、「たばこ」「加齢」「飲酒」「偏食・過食」「病原微生物」の順になって、専門委員の見解はほぼ一致しています。一般市民の場合、「たばこ」はその通りですが、「食品添加物」ですとか、「残留農薬物」、「食品中の放射性物質」など、我々がまず発がん要因にならないと思っているものについて心配されています。一方、注意すべき過度の飲酒や病原性微生物については、驚くほどに無頓着です。一般市民に対して,本当に注意すべきものを知っていただくことも重要ですし、そのためには我々のような専門家が市民の信頼を得ることも必要だと考えています。

最後に、食の安全という見地からして、もちろん農薬の安全確保も必要ですが、それと同様に十分な食料の確保も必要であると我々は考えています。十分な食料の確保には,農薬の適正使用が欠かせないことを理解していただけたら幸いです。

(前編はこちら)

コメント