![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

今あらためて品川区から考える、オーガニック給食推進のモラル【オーガニック問題研究会マンスリーレポート⑪】

「子育てにもリテラシーを!」というコンセプトで活動する市民団体コソリテさんのイベントに招かれ、解説者兼ファシリテーターとして登壇してきました。

テーマは「給食を通して考える日本の食と農と環境」。会場は品川区内の公共施設です。折しも区内の小中学校で大々的にオーガニック給食を開始することがアナウンスされていた10月直前という、因縁めいたタイミングでの開催となりました。

※品川区のオーガニック給食問題についてはこちらの記事をご覧ください。

大半の市民はオーガニック給食の是非に興味がない

コソリテさん自身は、品川区の施策について見直しを求める署名活動をおこなうなど、オーガニック給食の現状に対しては元々批判的な立場をとっています。

とはいえ、今回はあくまで小中学生やその保護者に向けたイベント。

子供に寄り添い、クイズ大会やワークショップなど、オーガニック給食に関心がなくても楽しめるものを目指して企画されていました。

当たり前の話ですが、小中学生の子供たちはもちろんのこと、大半の一般市民はオーガニック給食はおろか、食の誤情報そのものに大して興味を持っていません。

断片的な情報やステレオタイプなイメージを日々折々に刷り込まれて、うっすらと「食の安全」に関する誤情報を信じていたり、思い込みを持っていたりする程度のことは珍しくありませんが、だとしても、その先まで踏み込んでファクトベースの情報をしっかり調べるような人はごく稀だと思います。

だからこそ「エビデンスに基づく、より正確な情報」を伝えたい側である私たちは、情報の受け手が何に関心を持っているのかを見極め、相手に合わせた応答をおこなうことで、信頼を獲得するところから始めるしかありません。

子育ての当事者が集うコソリテさんならではの企画だったのではないかと思います。

子供を利用しない関係づくり

コソリテさんから私に解説役を割り当てられたクイズは、以下の3問です。

①農薬をへらすと生きものにやさしい?

②田んぼから、地球を熱くするガスが出る?

③給食の食べ残しが多いと、環境に良くないことがある?

いずれも、直接的には「オーガニック問題」に紐づいたテーマではありません。

まして、相手は子供です。

たとえば「①農薬をへらすと生きものにやさしい?」というお題を前にしたとき、オーガニック給食運動家であれば、「有機農業=善、安全、正しいもの」で「既存の慣行農業=悪、危険、間違っているもの」という図式をいかに伝えるか腐心します。

そのため、選ぶ言葉もより鋭利に、不安を植え付ける方向に向かっていきます。(※1)

一方で、これに反論したい立場であれば、「有機農業=善とは限らない」「既存の慣行農業=悪というイメージは間違いだ」ということを伝えたいため、エビデンスに基づく情報の提示、有機農業のデメリットの紹介、またはオーガニック給食運動家の認識の偏りやイデオロギーについての批判などにフォーカスせざるを得ないかもしれません。

しかし、繰り返しになりますが、相手は子供です。

いかに自分の側に引き寄せるかではなく、より自立した主体として尊重することが対等な関係づくりの一歩になります。

気候変動や生物多様性の問題は、私たち大人よりずっと長く生きることになる子供たちにとって、より当事者性の高い「自分ごと」の問題です。

とりわけ気候変動への切実な不安は、これから子供たちのメンタルヘルスにも暗い影を落としていくことでしょう。(※2)

だからこそ単なる知識の詰め込みや、まして不安を煽るような仕方ではなく、「知らなかった!」というワンダーの提供や、「自分ごと」として明日から何ができるのか? という提案までセットでおこなうことが必要と考えました。

個人的に、この提案の中身自体は手垢のついたものでも構わないと思っています。

食べきれない量を買わないとか、田んぼの生き物を探してみようとか、そんなことでも周囲の大人たちがそれを伝え続けることが重要だと思うからです(もちろん、大人自身が実践していなければ片手落ちですが)。

有機農業が唯一の正解ではない

そしてここからが本稿にとっては重要なのですが、「①農薬をへらすと生きものにやさしい?」を伝えるなかで、受け手にとってノイズとなる情報(=誤った情報やイメージ、イデオロギー)については丁寧に取り除くことが肝心になります。

例えば、田んぼの生物多様性を保つためには有機農業しかないのだ、という世界観を子供に押し付けてしまえば、日本でほとんど有機農業の水田が広まっていない、そして今後劇的に広まるような見込みもない現状というのは、悲観的に映ってしまいかねません。

何より、事実と異なります。

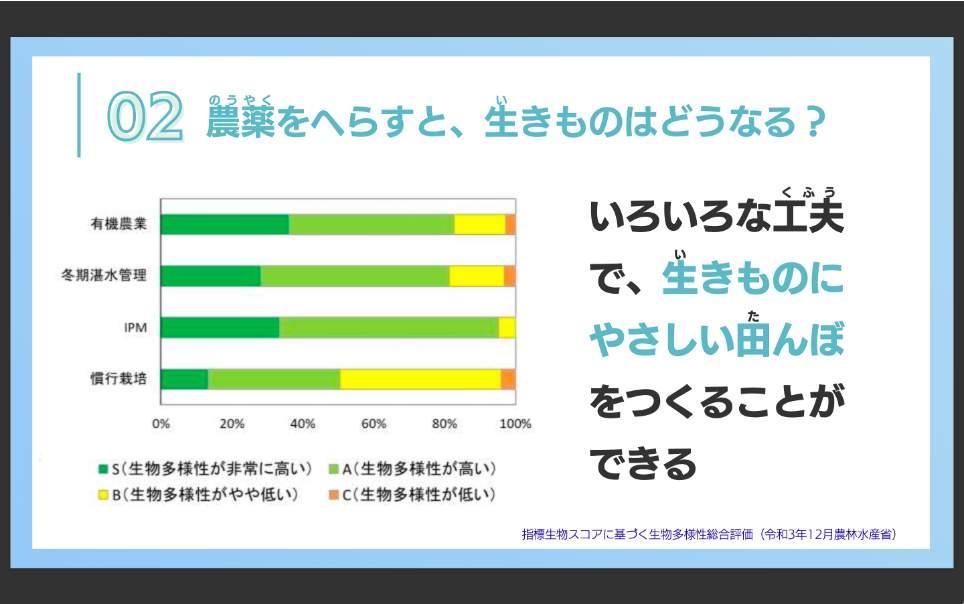

農水省の全国的な調査結果によれば、冬期湛水やIPMといった手法でも、有機農業と大きな見劣りのない生物多様性が認められることがわかります(※3)。

さらに重要な点は、たとえ慣行農業の水田であっても、それがなくなってしまうよりは、残っていた方がずっと生物多様性は保たれるということです。

これは有機農業の価値の否定ではありません。

有機農業の技術や知見も必要であれば柔軟に取り入れながら、日本の水田がより良い形で残されていくこと自体が目的とされるべきあり、そのためには今それぞれができることを多様な選択肢のなかから組み合わせて実施していく必要があります。

有機農業が唯一の解決方法であるかのような行きすぎた誤認は、社会課題の解決をかえって遅らせることになります。

子供が「食の安全」に興味がない理由

「農薬が人体に安全か危険か」という論争は多くの場合、「農薬は危険だ」と言い募る強い一方的なメッセージに対し、安全性を担保している側がやむを得ず応答する形でスタートしています。

しかし子供たちにとって重要なのは、生存の基盤となる社会と環境が将来にわたり豊かに保たれていくのかという、より上位の問いであり、それは既に人生を謳歌したあとの大人たちの狭量なイデオロギーなどよりよほど切実なものです。

子供が「食の安全」に関心が低い理由のひとつは、歴史上類をみないほど安全性を担保された多様な食品が流通する今の時代にあってなお、生きるためにもっと困難な課題をたくさん抱えているからです。

オーガニック給食の運動家らが「ごく微量の残留農薬でも危険だ」と言い募る慣行栽培の野菜すら満足に摂取できない生活環境の子供たちが数多く存在しています。

「今はよくても孫の代にはなんらかの健康影響が出ないとは言い切れない」式の、誰も決して責任を取ることのない言いがかりに付き合っていられるほど暇ではないのです。

真に解決すべき優先課題を見誤ってはなりません。

(※1)「第一回 全国オーガニック給食フォーラム」資料集では冒頭から、有機農産物を選択しなければ日本人の健康が致命的に脅かされるという世界観が疑いのない前提として記述されているという。

(※2)竹田ダニエル 将来に対して極度に悲観的な思想を持つ「Doomer」とは? 絶望する時代に、私たちには何ができる?(心・体・性のウェルネスメディアyoi)

(※3)指標生物スコアに基づく生物多様性総合評価(令和3年12月農林水産省)

筆者熊宮渉(ダイアログファーム代表) |