![]()

![]()

![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは

本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています

第2回 「発がん性」をめぐるフェイクニュース【フェイクを見抜く-「危険」情報の読み解き方】

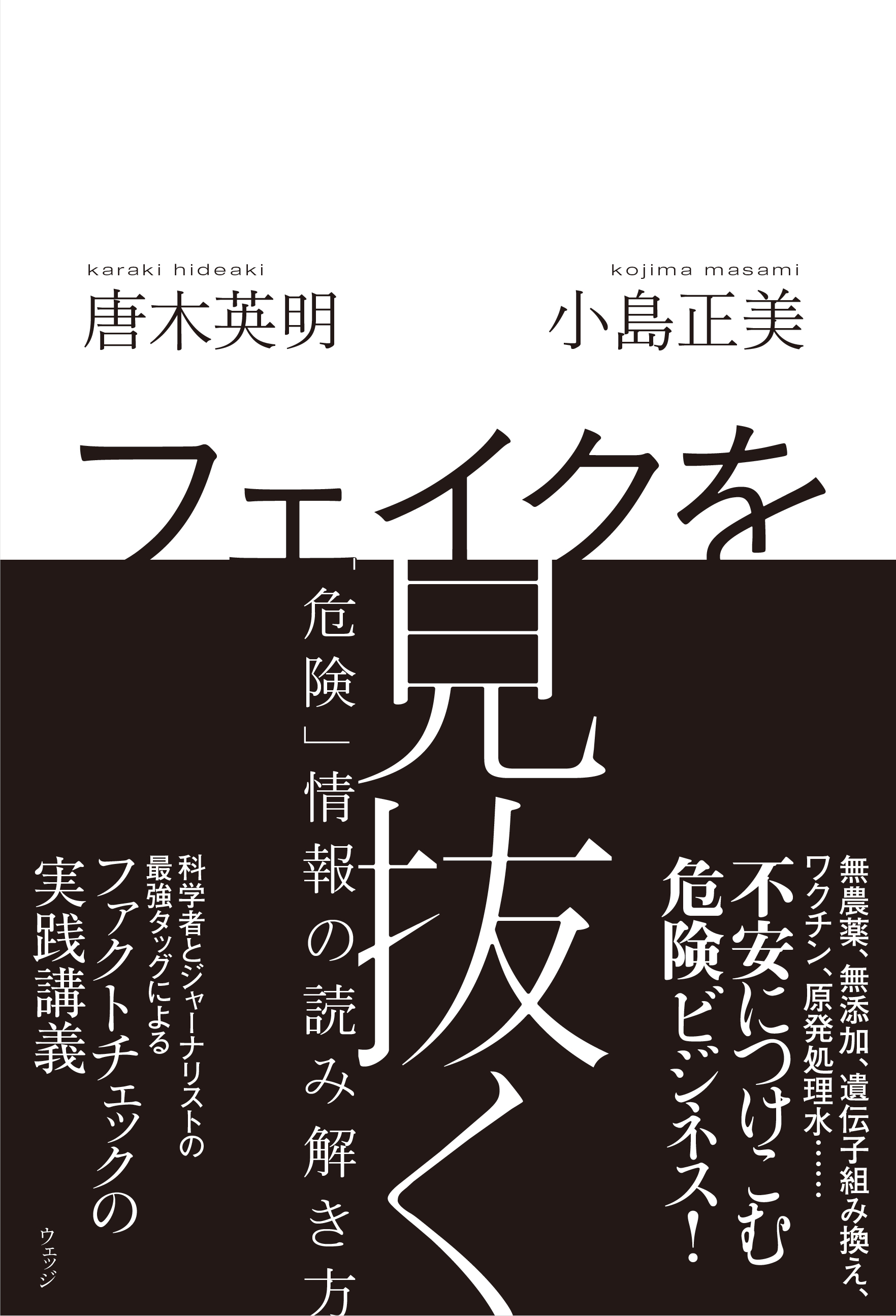

偽情報、誤情報、デマ、不正確な情報、偏った情報……。複雑化する情報社会を生き抜くための実践書『フェイクを見抜く』(唐木英明・小島正美、ウェッジ)では、その舞台裏を詳細に記している。その一部を編集してお届けする。第2回は、「発がん性」をめぐるフェイクニュースについてお送りする。

六つの「誤解キーワード」

残留農薬や食品添加物、遺伝子組み換え作物など食品のリスクをめぐる報道に約40年間携わってきて、ようやく分かったことがある。それは、誰がどんな理由を挙げて煽るかという言論空間の生態図だ。その生態図の特徴は、皆の関心度が高い特異的なニュースに如実に現れる。

2023年7月14日、WHO(世界保健機関)の付属機関であるIARC(国際がん研究機関)が甘味料のアスパルテーム(砂糖の約200倍の甘さをもつ非糖質系甘味料。2種類のアミノ酸を結合したもの)を発がん性分類の「2B」(ヒトに対して発がん性があるかもしれない)にすると公表した。これを受けて、SNSの世界も含めて、さっそく「発がん性の人工甘味料はやはり危ない」といったニュースが飛び交った。

そして、同じ7月、中古車販売大手のビッグモーター(東京)の保険金不正請求問題が発覚した。全国の多くの店舗でグリホサートを成分とする除草剤が散布され、草や樹木が枯れていたことが分かると、「グリホサートはグループ2Aの発がん性物質。禁止すべきだ」といったニュースがSNSを中心に駆け巡った。

これらのニュースを見ると、ここ10年余り、残留農薬や食品添加物、遺伝子組み換え作物をめぐるニュースで常に見られる「誤解のキーワード」(フェイクニュースの特徴)がいくつかの項目にほぼ集約されることに気づく。

そのキーワードは、

①IARCの発がん性分類の無理解

②グリホサートに関する誤解と訴訟の真相

③基準値と1日摂取許容量(ADI)の混同

④ネオニコチノイド系農薬に対する偏った見方

⑤不安を煽る学者・評論家・ジャーナリストと媒体の固定化

⑥毒性は「量」次第という概念を無視した報道の脅し手口、の六つだ。

この六つの誤解に対処する武器(理論)を示す。

まずは簡単に発がん性の分類に触れておきたい。農薬を敵視する人たちは、何かとIARCのグループ分類を持ち出し、「人工甘味料は発がん性物質だ」などと騒ぐ。だが、IARCの分類は、証拠がどの程度そろっているかを分類しているだけであり、実際に人の健康に及 ぼすリスクを評価しているわけではない。このことを読み手が理解していれば、フェイクニュースにだまされることはない。

グループ分類の詳しい解説については、第4章を読んでほしいが、メディア生態図の観点から見て言えるのは、不安を煽る学者や評論家はいつも同じ顔ぶれで、いつも同じ言い方を

している点だ。

無添加を売りにするビジネス業界(一部生協も含む)がそういう言論を広めて支えているだけに、不安を煽るメディアは持続可能である。最近は、新聞が食品添加物などのリスクを煽ることはほとんどなくなった。記者の理解度が上がったためだろう。代わって煽っているのは週刊誌と一部個人のブログ、X(旧 Twitter)などのSNSである。

科学的に誤った典型的な煽り記事

具体的な例を挙げてみよう。甘味料(人工、合成と天然に差はないので、あえて甘味料と表記)のアスパルテームがグループ2Bに分類されたことで、以前から一貫して食品添加物の危険性を煽ってきた渡辺雄二氏(科学ジャーナリスト)がさっそく東洋経済オンラインで「平気で『スーパーの弁当』買う人が見過ごす事実 アスパルテームは幅広い食材に使われている」(2023年7月21日付)との見出しで記事を書いた。

その記事で渡辺氏は「アスパルテームは、これ以下なら安全という量はない。微量であっても摂取し続ければ、遺伝子を変異させて、細胞をがん化させる危険性がある」などとトンデモ論を披露した。典型的な煽り記事である。記事は間違いが多く、その全てを指摘していると切りがないのだが、「これ以下なら安全という量はない」という完全に誤った説明に絞って反論したい。

結論を先に言えば、アスパルテームは「これ以下なら安全という量(専門用語で「いき値」という)が明確に定められている。

実は、IARCが発表したのと同じ日にWHOとFAO(国連食糧農業機関)の「合同食品添加物専門家会議」(JECFA)は、アスパルテームのリスク評価に関して、これまで通り、「1日摂取許容量(ADI)は40mg/kg体重/日」と公表した。この数字は体重1kgあたり1日40mgまで摂取しても健康影響はないという意味だ。これを体重60kgの人にあてはめてみると、1日あたり2.4g(60×40=2400mg)のアスパルテームを毎日、生涯にわたって取り続けても、健康への影響はないということになる。

1日あたり2.4gものアスパルテームを摂取する人はいないだろうが、この2.4gは、仮にアスパルテームが200mg(0.2g)入っているダイエット飲料があるとすれば、1日あたり12本飲むことに相当する。この12本を毎日、生涯にわたって飲み続けても、健康に影響はないのである。さらに、厚生労働省の甘味料摂取量調査によると、日本人のアスパルテームの平均推定摂取量(2019年度)は1人1日あたり0.055mgで、ADIの約5万分の1(0.002%)に過ぎない。ゼロに近いリスクと言ってよいだろう。

ここでぜひ知っておきたいことは、実際に食を介した人への健康影響を評価しているのはJECFAであり、IARCではないということだ。IARCは危害要因(ハザード)の中の発がん性しか検討せず、しかも公開された学術論文のみで議論している。一般に公開された学術論文は、何らかの健康影響を見つけたという結論の論文が、何も有意な差は見つけられなかったという論文よりも優先的に出版される傾向がある(いわゆる「出版バイアス」)。これに対し、JECFAは企業が行った非公開の研究データも含め、IARCよりもより信頼性が高く、広範囲の研究報告を見ながら、人が実際に摂取している量も含めて、人へのリスク評価を行っている。

人への影響を考える場合にどちらの情報が科学的に信頼できるかは言うまでもないだろう。

渡辺氏はJECFAのリスク評価に触れているが、最後は根拠もなく「予防原則に従って避けるべきだ」と不安を煽って締めくくる。普通に摂取していて危なくないものをなぜ避ける必要があるのか。聞こえのよい予防原則(第2章後半で詳述)の乱用である。

人は共感する話を簡単に信じてしまう

もう一つの記事例も挙げておこう。

いつものことであるが、人工甘味料を取り上げた週刊誌「女性セブン」(2023年8月3日号)は消費者問題研究所代表の垣田達哉氏と米国ボストン在住の内科医、大西睦子氏を登場させ、「人工甘味料の健康リスクは様々な調査や研究データが示しており、多くの医師や研究者が指摘してきましたが、WHOのような国際機関がその危険性を正式に認めたのは重大なこと。改めてその危険性について認識し、避ける努力をすべきでしょう」(垣田氏のコメントの引用)などと言わせた。不安を煽る記事に登場する評論家や専門家はいつも同じ顔ぶれだということをぜひ頭に入れておきたい。

東洋経済オンラインの記事で分かるのは、ちょっとした知識(ネットで調べればすぐに分かるような知識)を担当編集者がもっていれば、渡辺氏の記述はもっと正確になっただろう、ということだ。こういう不正確な記事を読まされて、間違った情報を信じ込む「情報被害」 を被るのは読者である。まさか掲載されている記事に間違いが多いとは思っていないに違いない。

さらに言えることがある。東洋経済オンラインや女性セブンの編集者が渡辺氏や垣田氏のような主張に共感していることだ。編集者と評論家の共犯関係が誤解に満ちた記事を生み出す要因だといえるだろう。

もう10年以上前の話だが、ある地方新聞社の論説委員が「遺伝子組み換え作物に含まれる遺伝子が体内に蓄積し、孫の代にも影響する」といった記事を書いていた。すぐに問い合わせたところ、「学校給食を有機食品にするべきだという映画を製作したフランスの監督から聞いた話」と言っていた。学識のある論説委員でも、自分の気に入った話だと相手の話を即座に信じ込み「孫の代まで影響する」というトンデモ論を記事にしていたのである。そこにはいったん立ち止まって考える慎重さは見られない。

農薬や食品添加物、遺伝子組み換え作物の話題になると、非科学的な危ない話に共感して飛び付く記者は新聞社にもいることが分かる。

一方、 人工甘味料は心疾患などとの関連も取り沙汰されている。 同じ経済誌ながら、PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)は、現役医師で『「健康」から生活をまもる最新医学との迷信』の著者でもある大脇幸志郎氏を登場させた。大脇氏は「人工甘味料に関する研究報告はいずれも確信度は非常に低いので、無視してもよい。アスパルテームの発がん性についても、何十年も食品に使われてきて、誰も気づかなかったほどの微妙な差がるかどうか、いまさらIARCが評価することに筆者はあまり意義を感じません」(2023年7月15日付)などと書いている。これがおおかたの医師の共通認識だろう。

新たな無添加・無農薬政党の出現

言論空間のゆがみとはやや異なるが、ここ最近、とても気になる現象が起きている。無添加・無農薬を掲げる参政党の出現だ。2020年に結成されたばかりの政党だが、結党2年後の2022年夏の参議院選挙で全国比例で1議席を獲得した。驚いたのは約177万票もの得票だった。筆者が住むところ(千葉県白井市)でも新人女性が参政党から立候補した。そのチラシの文句を見て度肝を抜かれた。

続きは……